Die heutige Bedeutung von Silber

Natürlich denkt man bei "Silber" im Allgemeinen zuerst an Schmuckstücke und die herstellende Schmuckbranche sowie an das oben erwähnte "Tafelsilber". Doch das Edelmetall kann in Form von speziellen Legierungen mit beispielsweise Kupfer, Nickel, Zinn, Zink oder Indium noch ganz andere Funktionen erfüllen.

Vor allem in der Elektrotechnik und Löttechnik werden verschiedene Silber-Legierungen als Kontakt- und Leitmaterial, aber auch als Lot fürs sogenannte "Hartlöten" gebraucht.

Kolloidales Silber und Nanosilber

Die desinfizierende Wirkung von Silber wurde bereits im Mittelalter in Form von "Arzneimitteln" genutzt, ohne den Grund der Wirksamkeit wirklich zu kennen.

Heute ist Silber in der Dental-Technik und in vielen medizinischen Produkten nach wie vor vertreten, allerdings oft in kolloidaler Form. Bevor man wirksame Antiseptika und Antibiotika entwickelt hatte, verwendete man fast bis Mitte des 20. Jahrhunderts "Kolloidales Silber" bei der Bekämpfung von Infektionen.

Produkte mit Silber-Auflagen oder Beschichtungen

Implantate aller Art können bis heute mit Silber beschichtet sein, teilweise dienten Silberplatten auch als Knochenersatz.

Manche Pflaster und Wundauflagen besitzen ebenfalls eine Beschichtung aus Kolloidalem Silber oder Nanosilber. Diese sollen die Wunde und das Gewebe länger keimfrei halten und so eine schnellere Heilung unterstützen.

Aber auch spezielle Oberflächen von beispielsweise oft benutzten Lichtschaltern, Küchenmöbeln oder Kühlschränken können eine entsprechende Beschichtung aufweisen, ebenso wie antibakterielle Keramiken, Emaillierungen und Kartuschen von Wasserfiltern.

Salben und kosmetische Pflegeprodukte

Es gibt silber-haltige Salben und kosmetische Hautcremes, die bei Hauterkrankungen, schuppiger Haut und Verletzungen eingesetzt werden. Im kontrovers diskutierten Kontext, kann man inzwischen auch eine Sonnenschutzpflege mit silbernen Nanoteilchen erwerben, die jedoch eine weißliche Färbung nach dem Auftragen hinterlässt. Ob diese Form des Sonnenschutzes effektiver oder gar gesünder ist, als herkömmliche Produkte mit chemischen Wirkstoffen, ist jedoch wissenschaftlich nicht hinreichend geklärt.

Zumindest das "Bundesinstitut für Risikobewertung" (BfR) rät aufgrund dieser unklaren Einschätzung vom Einsatz des Silbers im Nanobereich vorerst ab, um Verbraucher zu schützen.

Hygiene-Produkte mit Silberfäden oder Silberionen

Weitere Innovationen der letzten Jahrzehnte sind Textilien, die entweder mit Silberionen ausgerüstet sind oder integrierte Silberfäden im Gewebe besitzen. Diese antimikrobielle Ausrüstung soll Gerüche verhindern oder reduzieren.

Silbertextilien als Schutz vor künstlicher Strahlung

Im Kampf gegen die allgegenwärtige Funkstrahlung, erhoffen sich sehr sensible Menschen einen Schutz durch Silberausrüstungen der Bekleidung oder Bettwäsche. Auch abschirmende Schutzvorhänge am Fenster oder ein baldachin-artiges "Zelt" überm Bett sollen den Schlaf wieder verbessern, indem sie die flimmernde Unruhe reduzieren.

Ob diese Schutzmaßnahmen tatsächlich funktionieren, bleibt jedoch fragwürdig. Da sie teilweise auch mit größeren Kosten verbunden sind, ist ein "schnelles Ausprobieren" nicht für jeden machbar und deshalb besonders ärgerlich, wenn die "Schutzausrüstung" kaum oder gar keine Wirkung zeigt.

Silber im Essen

Nicht jeder weiss, dass er unter Umständen "Silber" mit verspeist, wenn er sich gerade genüsslich eine Praline im Mund zergehen lässt. Hier sind allerdings nicht die gut sichtbaren Dekorationen aus Blattgold oder Blattsilber gemeint, die einen Hauch von Luxus auf handgemachten Köstlichkeiten verbreiten sollen.

Der wasserunlösliche Farbstoff E 174

Als nicht ganz günstiger Lebensmittelfarbstoff E 174 kann Silber nämlich zur Verzierung von Pralinen, als Überzug von Süsswaren und als wasserunlöslicher Farbstoff zur Färbung von Likören verwendet werden. Allerdings kommt das teure Edelmetall eher selten im Billigsektor von Genussmitteln zum Einsatz. Außerdem ist E 174, das aus Silbersalzen gewonnen wird, auch in einigen Desinfektionsverfahren für Trinkwasser und für die Beschichtung von Dragees zugelassen.

Die Vorteile für die industrielle Lebensmittelbranche liegen zwar auf der Hand, die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus allerdings noch weitgehend im Dunkeln.

Die Faszination von silberfarbenem Schmuck

In der Wahl von Edelmetall-Schmuckstücken scheiden sich oft die Geister. So gibt es ausgesprochene Silber-Liebende, die auch die silberne Farbe des Weißgoldes bevorzugen, wenn es denn Gold sein muss. Hier kommt ein goldener Farbton nicht in Frage, weshalb rhodiniertes Silber immer einer Vergoldung vorgezogen wird.

Eine Rhodium-Beschichtung hat den Vorteil, dass das Silber nicht anläuft, sondern dauerhaft stark reflektiert und gegen mechanische Beanspruchung besser geschützt ist. Diese Schutzmaßnahme ist vor allem bei stark beanspruchten Fingerringen sinnvoll.

Symbolträchtiger Silber-Schmuck

Das Kreuzsymbol in Sterlingsilber ist in christlich orientierten Ländern ein absoluter Klassiker für Anhänger im Brust- und Halsbereich, wobei inzwischen auch das ägyptische "Ankh-Henkelkreuz" in Silber den Markt erobert hat. Während das Kreuz an das Opfer Jesu erinnert und für christliche Werte und Hingabe steht, symbolisiert das Henkelkreuz die Unsterblichkeit, die Verbindung von Dies- und Jenseits sowie als "Lebensschleife" auch die niemals endenden Lebenszyklen. In einigen Subkulturen, wie beispielsweise der Gothic-Szene, hat das Ankh-Symbol den traditionell christlichen Kreuz-Anhänger teilweise verdrängt. Hier ist die Kombination von schwarzer Kleidung mit silberfarbenem Schmuck sehr beliebt.

Der silberne Mond

Die Mondsichel oder Mondscheibe ist ebenfalls ein Symbol, das meistens in Silber erscheint, denn die "lunaren Kräfte" wurden immer schon mit dem Edelmetall "Silber" verbunden. Entsprechend kombiniert auch die Schmuckbranche besonders gerne farblose oder helle Schmuck- und Edelsteine mit silberfarbenen Metallen (z. B. Silber, Weißgold, Platin, Rhodium, Palladium), wobei Edelsteine wie Diamant, Saphir oder wertvolle Opale meistens in Weißgold gefasst erhältlich sind. Dieses "Weiße Gold" besteht aus mindestens 58,5 % (14 Karat) oder 75% (18 Karat) gelbem Gold und den "Weißfärbern" Silber und Palladium.

Schmucksteine in Silber gefasst

Neben durchsichtigen Bergkristallen, milchigen Mondsteinen oder edlen "Light Opalen", kommen oft auch kühle Farbentöne in Frage, denn beispielsweise blauer Saphir, grünlich blauer Aquamarin, schwarzer Onyx, Obsidian oder königsblauer Lapislazuli wirken in einer Silberfassung ebenfalls beeindruckend durch ihre ganz besonders unaufdringliche Eleganz...

Und genau das ist der Grund, warum manche Menschen keinen gelben Goldschmuck mögen, der alles andere als optisch zurückhaltend ist. Während Silber beruhigt und kühlt, wirkt Gold aktivierend und anregend auf den Körper, weshalb die traditionelle Symbolik des "Silbernen Mondes" für eine harmonisierende, in sich ruhende, weibliche Energie und die "Goldene Sonne" für eine nach außen drängende, männliche Energie leicht nachvollziehbar ist.

Feingehalt-Punzen in "Silber gemeißelt"

Da Silber immer schon auch als Wertanlage (Schmuck, Münzen, Tafelsilber, Barren) genutzt wurde und in die entsprechende Währung umgetauscht werden konnte, ist der Betrug natürlich niemals weit. Um sicher zustellen, dass Silberbarren und silberne Objekte auch tatsächlich aus Silber bestanden, gab die Gesetzgebung bald klare Regeln vor. Durch die Vielzahl an Legierungen konnte man bald rein optisch nicht mehr erkennen ob und wieviel Silberanteile in einem Schmuckstück oder Gegenstand tatsächlich verarbeitet waren. So ist es bis heute üblich, dass seriöse Gold- und Silberschmiede den Silbergehalt durch eine eingeschlagene Punze deutlich angeben. Dann kann man normalerweise sicher sein, dass man ein silbernes Schmuck- oder Dekorationsstück erwirbt.

Nationale Unterschiede

Wie bei Goldlegierungen auch, so sind ebenso die Bestimmungen für Silberlegierungen nicht weltweit einheitlich. Teilweise stehen bestimmte Symbole, Buchstaben oder Zahlen für einen ganz bestimmten Silbergehalt oder eine Jahreszahl.

Vielfältige, unterschiedliche Silbermarken aus Dänemark beispielsweise geben nicht nur den Silbergehalt, sondern auch den Herstellungsort, das Herstellungsjahr und gegebenenfalls durch eigen gestaltete Punzen auch noch den Hersteller selbst an. So füllen die zahlreichen, verschiedenen Marken und Punzierungsmöglichkeiten ganze Lexika, nach Nationalitäten, Städten und Herstellern geordnet. Nur durch diese Stempel kann man selbst jahrhundertealte Silberwaren und Schmuckstücke auch heute noch fachgerecht zuordnen.

Frankreich und England waren die Vorreiter

Obwohl auch schon davor Kontrollen bei Edelmetallen durchgeführt wurden, tauchten aber erst im Mittelalter ab dem 13. Jahrhundert die ersten Punzen auf, die den Feingehalt des Silbers angaben. Zu dieser Zeit entstanden in Frankreich und England in den silberverarbeitenden Zünften die ersten Vorschriften und ein klar kennzeichnendes Stempelsystem. Fachkundige, bezahlte "Silber-Prüfer" bereisten das Land , um die jeweiligen Fürsten vor dem Kauf gefälschter Ware zu warnen.

Dabei spielte das Zunftwesen in großen Städten wie Paris (Frankreich), London (England) oder auch Augsburg (Deutschland) bei der Einführung und Verbreitung dieser Regelungen eine große Rolle. Im Laufe der Zeit entstand eine Vielfalt an Punz-Marken, die von Land zu Land und von Region zu Region stark variierten. Bis heute ist das "Lesen" dieser Hinweise auf Silberschmuck und Silbergegenständen nicht ganz einfach und benötigt unter Umständen eine hohe Fachkenntnis (oder ein Lexikon).

Silberstempel in Deutschland

Erst im 19. Jahrhundert führte man in Deutschland einen Silberstempel ein, der den Feingehalt dokumentierte und durch das Reichsgesetz im Jahre 1888 vereinheitlicht wurde. Bis ins Jahr 1870 hatte man den Feingehalt noch meistens mit der Maßeinheit "Lot" angegeben, wobei 16 Lot beispielsweise umgerechnet 1000 %, 12 Lot 750%, 8 Lot 500% und 4 Lot 250% Feinsilber-Gehalt entsprechen. Das darauffolgende Promille-System gilt heute noch.

Beste Silber-Qualität

Russisches Silber genießt bis heute eine große Wertschätzung, da es schon immer durch hohe Silberlegierungen, handwerkliches Können und beste Qualität überzeugen konnte. Bis ins Jahr 1899 erhielten Silberwaren und Schmuck ein Meisterzeichen, eine Städtemarke, einen Buchstaben für das jeweilige Jahr und die Zahl "84" für den Feingehalt. Der letzte Stempel stand für mindestens 875 Silberanteile (pro 1000), was für die damalige Zeit hochlegiert war. Wesentlich seltener kamen die noch höheren Legierungen "88" (916,6 pro 1000) und "91" (947,9 pro 1000) vor.

Die Blickrichtung gibt das Alter an

Ab dem Jahre 1899 bis 1908 war die russische "84", kombiniert mit einem Mädchenkopf, dessen Profil nach links blickt, in einem querformatigen, ovalen Feld platziert. Danach schaut der Kopf des Mädchen bis ins Jahr 1917 nach rechts. Heute kann man anhand dieser Details das Alter des russischen Silberobjekts ablesen.

In der stetigen Anpassung des russischen Punzen-Systems und der immer wieder veränderten Formgestaltung spiegeln sich im Laufe der Jahrzehnte auch politische und kulturelle Veränderungen wider. So kann man die Geschichte Russlands vom Zarenreich bis zur Bildung der Sowjetunion in gewisser Weise an den vielfältigen Stempeln auf silbernen Objekten und deren Formensprache "symbolisch ablesen".

Der heutige Maßstab "Sterlingsilber"

Die wohl volkstümlich bekannteste Bezeichnung im Zusammenhang mit Silber dürfte wohl "Sterlingsilber" sein, die sich von der englischen Währung "Pfund Sterling" ableitet. Um das weiche Feinsilber härter und widerstandsfähiger für die Verarbeitung und den Gebrauch zu machen, besteht diese Silber-Legierung aus 92,5 % Silber und 7,5% weiteren Metallen. Dementsprechend weist ein 925 Silberstempel immer auf den 925 tausendstel Anteil an Silber hin, während die restlichen 75 Tausendstel meistens durch Kupfer, aber auch durch Palladium ergänzt wurden.

Eine Silber-Palladium-Legierung mit etwa 20 bis 30 % Palladium ist beispielsweise besser vor dem charakteristisch dunklen Anlaufen geschützt. Münzen, Silberbestecke, Tafelsilber (Kerzenleuchter, Schalen und Platten) und hochwertige Silberschmuckstücke sind meistens aus Sterlingsilber gefertigt.

Antiker Silberschmuck

Ein "antikes" Schmuckstück ist mindestens hundert Jahre alt und erfährt im Allgemeinen eine andere Werteinschätzung als zeitgenössischer Schmuck. Bei der Wertfindung spielt hier nicht nur der Silbergehalt eine Rolle, sondern auch die Zeit der Entstehung, die Gestaltung und gegebenenfalls die Herkunft, bzw. der Hersteller.

So kann ein antikes Schmuckstück entsprechend aus dem oben schon erwähnten Sterlingsilber (925er Silber) bestehen, aber auch aus anderen Silber-Legierungen. Meistens kommt bei antikem Schmuck niederer legiertes 800er, manchmal aber auch 825er, 835er oder 900er Silber vor. Sehr selten sind jedoch Schmuckstücke aus höher legiertem 950er Silber.

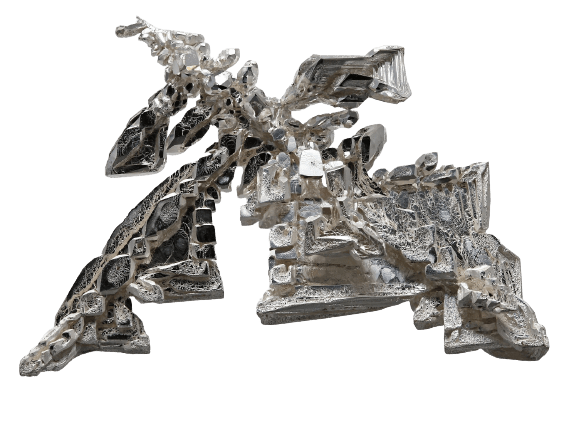

Silberne "Korpusware" für den Export

Um den geforderten Sterlingsilber-Gehalt einzuhalten, sind viele voluminösere Silberwaren mit dem höheren 935er Silber legiert, denn man verlötet sie mit Lötsilber, das unter dem Sterlingsilber-Wert liegt. So bestehen sogenannte "Korpuswaren" wie Tafelaufsätze, Kerzen- und Armleuchter, profane und sakrale Platten, Dosen und Gefäße sowie Sportpokale und Ehrengeschenke aus einer Legierung, die über dem 925er Sterlingsilber besteht, obwohl die Punze dies anzeigt. Dabei existiert der Begriff "Korpusware" erst seit dem 19. Jahrhundert und gilt für industriell hergestellte größere Silberwaren, die sich von kleineren Schmuckstücken und Tafelsilber-Besteck abgrenzen.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD