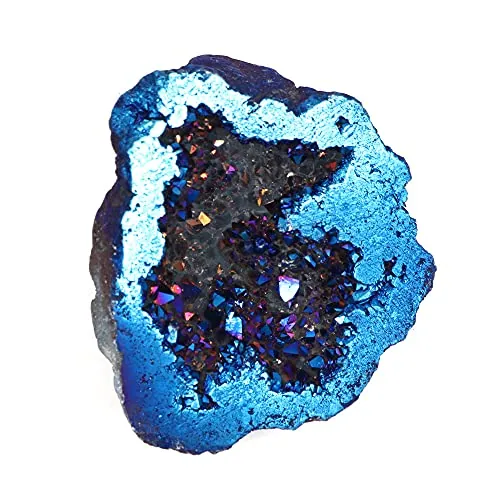

| FARBE: | grün |

|---|---|

| Familie: | Quarz |

| Aufladen: | Sonne |

| Chakren: | Herzchakra |

| Länder: | Tschechische Republik, Österreich, Deutschland |

| Sternzeichen: | keine Zuordnung |

| Spirituell: | vermittelt eine grenzenlose Weite, fördert die Hellsichtigkeit, lässt immense geistige Dimensionen erleben |

| Seelisch: | stärkt Einfühlungsvermögen |

| Mental: | bringt spontane, unkonventionelle Ideen und Problemlösungen |

| Körperlich: | unterstützt die Heilungsprozesse im Körper, er macht die Ursache der Erkrankungen bewusst |

| Anwendung: | auflegen auf die Stirn , tragen am Körper |

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD