Das blaue Kupfersulfid „Covellin“

Wie ist sein Name entstanden?

Aus dem Jahre 1815 stammt die erste Erwähnung eines blauen Kupfererzes, das aufgrund seiner äußeren Erscheinung zwischen Buntkupfererz (Chalkopyrit) und Kupferglas (Chalkosin) eingeordnet wurde. Drei Jahre später stellte man fest, dass es sich nicht um ein äußerlich angelaufenes Buntkupfererz oder Kupferglas handelte, denn das Mineral war durch und durch blau. So entstand der Name „Kupferindig„, der sich einzig auf die blaue Farbe bezieht.

Nicola Covelli

Erst im Jahre 1826 untersuchte der italienische Mineraloge Nicola Covelli (1790-1829) Fundstücke aus der Vesuv-Region und stellte endlich die genaue chemische Zusammensetzung des „Kupferindigs“ fest. Schließlich erhielt das Mineral ohne passenden Namen im Jahre 1832 die heute noch gültige Bezeichnung „Covellin„, post mortem nach Nicola Covelli. Synonyme sind Covellinit, Covellit und Covellonit.

Entstehung und Vorkommen von Covellin

Nur sehr selten bildet sich Covellin primär unter hydrothermalen Bedingungen.

Eigentlich ist er ein ganz typisches „Sekundärmineral„, das zusammen mit anderen Mineralen in der sogenannten „Zementationszone“ entsteht. Diese befindet sich unterhalb der Oxidationszone, die von der Erdoberfläche bis maximal zum Grundwasserspiegel reicht. Covellin kann sich in der Nähe oder auch knapp unterhalb dieses Grundwasserspiegels bilden. Dabei befinden sich die Ausgangsminerale Pyrit und Chalkopyrit, zusammen mit dem sich bereits lösenden Kupfersulfat „Chalkanthit“ durch das Eindringen von Regen- und Oberflächenwasser in einem Verwitterungs- und Umwandlungsprozess.

In vielen Kupfermineral-Lagerstätten findet sich Covellin als dünner, pulveriger Überzug oder feinkörniger, krustiger Belag auf anderen Gesteinen. Aber man fand auch dicke Platten an Covellin zwischen Kupferschiefer-Lagen.

Die US-Bundesstaaten Montana, Colorado, Utah und Alaska, sowie Argentinien, Chile und Bolivien besitzen große Vorkommen an Covellin. Weitere Fundorte liegen in Italien (Typlokalität Vesuv-Region), auf Sardinien, in Polen, Österreich, Deutschland und Serbien.

Erscheinungsbild und Merkmale des Covellin

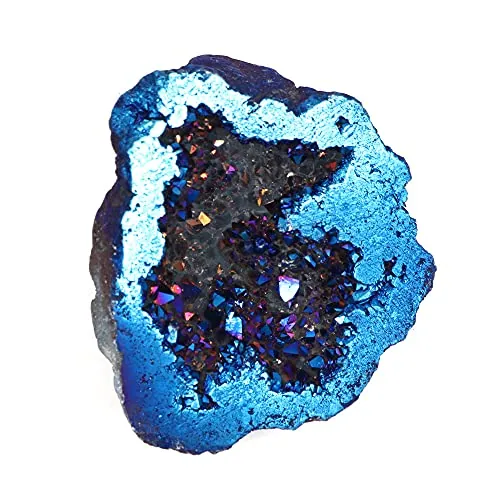

Farbe und Glanz des Covellins

Ein frischer Mineralfund zeigt die Farben Indigo- bis Dunkelblau und einen deutlichen Metall- und Fettglanz. Mit der Zeit oxidiert jedoch die Oberfläche des Covellins, sodass er blauschwarz bis teilweise buntfarbig anläuft und matt wird. Mit einem Kupfer-Gewichtsanteil von 66% besitzt Covellin ein hohe Lichtstreuung (Dispersion) und färbt sich im Wasser violett, sowie in lichtbrechendem Öl sogar rot. Sein sichtbarer Pleochroimus reicht von blau bis bläuliches Weiß mit halbmetallischem Glanz.

Covellin-Vatietäten

Eine Varietät mit einem überschüssigen Anteil an Kupfer bleibt allerdings stets blau. Covellin mit einem hohen Kupfer-Gewichtsanteil von 68 Prozent (statt 66) verändert seine Farbe weder durch Wasser noch durch Öl. Zwei weitere Covellin-Varietäten enthalten neben Kupfer– und Schwefelanteilen außerdem noch Silber, bzw. Selen.

Das Kristallsystem

Covellin bildet sich im hexagonalen Kristallsystem, entwickelt jedoch meistens keine tafel-blättrigen Kristalle. Seine häufigste Erscheinungsform sind krustige Beläge auf anderen Mineralen, derb-dichte Aggregate und Füllungen in Gesteinshohlräumen und Spalten. Der Aufbau des Covelins ist kompliziert und zeigt je nach Blickrichtung auf die verschiedenen Achsen eine andere Struktur, da die Schwefel- und Kupferatome in je zwei verschiedenen Formen vorliegen. So entsteht ein charakteristisches „Schichtengitter“.

Spaltung und Transparenz

Da das Kupfersulfid ein typisches „Schichtengitter“ aus zwei verschiedenen sich abwechselnden Kupfer-Schwefel-Strukturen bildet, kann man Covellin hervorragend spalten. Er zeigt dabei einen unebenen Bruch. Seine weichen, hauchdünnen Spaltblättchen sind biegsam und durchscheinend, während das reine Covellin-Mineral völlig opak ist. Tafelige, blättrige Kristalle von maximal 10 cm Länge sind selten.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD