Das Sumpf- und Wiesenerz "Limonit"

Aus dem Jahre 1813 stammt die Bezeichnung "Limonit" nach dem lateinischen "limus" für "Schlamm" oder dem griechischen "leimon" für "Wiese".

Als Anteil von farbigen Erdpigmenten steinzeitlicher Felsbilder und Höhlenmalereien, spielte das bergmännische Brauneisenerz oder der Braun-, bzw. Basalteisenstein schon früh eine Rolle. Somit zählt Limonit zu den ersten Mineralen in der Menschheitsgeschichte, die man sich nutzbar machte.

Eisengewinnung seit der Eisenzeit

Zur Eisengewinnung verwendete man schon früh sogenannte "Rennöfen", die erst in der Neuzeit von Hochöfen abgelöst wurden. Diese kleinen Schachtöfen mit seitlicher Luftzufuhr waren aus Lehm oder Steinen gefertigt und hatten eine Höhe von 100 bis etwa 220 Zentimetern. Teils befand sich neben dem Schacht eine sogenannte "Renngrube", um die geschmolzene Schlacke abzulassen. Dieses Rinnen der Gesteinsschlacke prägte die Bezeichnung "Rennofen" bzw. "Rennfeuer". Man befüllte den Schmelzofen von oben durch die Schachtöffnung mit zerkleinertem Eisenerz und Holzstücken im Wechsel, sodass bei einer Temperatur von maximal 1350° C halbfestes, reduziertes Eisen entstand. Dabei wollte man die Schmelztemperatur des Eisens von 1539° C möglichst vermeiden, damit sich kein sprödes Gusseisen bildete, das sich nicht schmieden ließ.

Limonit in der Antike

Rennöfen entstanden vor etwa 2700 Jahren in der sogenannten "Eisenzeit". Die Völker Europas und des Nahen Ostens gewannen ab dieser Zeit erstmals im größeren Umfang das begehrte namengebende Metall. Allerdings nutzten beispielsweise Kelten, Germanen und Römer nicht so häufig Limonit, da es in den schlichten Schachtöfen nicht so leicht zu verhütten war, wie beispielsweise Hämatit. Erst ab dem 12. Jahrhundert brachte die Neuerung des durch Wasserkraft angetriebenen Blasebalgs, der einen mühelosen, kontinuierlichen Luftzustrom ermöglichte, im 16. Jahrhundert den sogenannten "Stückofen" hervor. Hier blieb nach der Verhüttung ein Stück Eisen übrig, das man bearbeiten und schmieden konnte. Erst in der Neuzeit verdrängten die industriell betriebenen Hochöfen mit ihren riesigen, geschmolzenen Eisenmengen den traditionellen Renn- und Stückofen.

Der "Adlerstein" als traditioneller Heilstein

Nach der Entwicklung von Stück-, Blau- und Hohen Öfen konnte schließlich auch Limonit in Form von Brauneisenerz in "Raseneisensteinen" als Eisenlieferant regelmäßig zum Einsatz kommen. Die sogenannten "Adlersteine" bestehen ebenso, wie die sehr eisenhaltigen Gesteinsbrocken der Raseneisensteine, hauptsächlich aus Limonit und besitzen einen Hohlraum, der lose Steinchen oder Erdkrümeln enthält. Diese eiförmigen Gesteinsknollen dienten früh als Amulett oder bei einer Entbindung als "Wehen-Stein". In pulverisierter Form mischte man Limonit-Adlersteine außerdem in Salben, die bei Epilepsie helfen sollten.

Das Mineral-Gemenge "Limonit"

Da Limonit aus verschiedenen Eisenoxiden und je nach Fundort auch Hämatit besteht, ist das eisen- und wasserhaltige Mineral-Gemenge heute kein eigenständiges Mineral mehr. Limonit zählt als häufiger Bestandteil sedimentär entstandener "Eisensteine" zur Mineralklasse der Oxide und setzt sich hauptsächlich aus den Mineralien "Goethit" (Nadeleisenerz) und "Lepidokrokit" (Rubinglimmer) zusammen. Synonyme sind aufgrund seines Wassergehalts auch "Hydroferrit", "Hydro-Goethit" oder "Hydro-Siderit". Limonit verleiht Raseneisenerz und vor allem Bohnerz einen Eisengehalt von bis zu 76 Prozent.

Wie ist Limonit entstanden?

Durch die Oberflächen-Verwitterung verschiedener Eisenerze, entsteht Limonit sekundär, wobei sich als Zwischenprodukt ein Gel aus Eisen-Hydroxid bildet. Dies führt später zu verschiedenen Ausprägungen, die von seltenen sichtbaren Kristallen, über derbe, dichte bis beispielsweise wulstige oder erdige, pulvrige Aggregate reichen.

Limonit als Farbpigment

Als Pigment des Ackerbodens ist Limolit weltweit allgegenwärtig. Sedimentäre Lagerstätten bestehen oft aus Eisenkalk, der richtiggehend mit Limonit getränkt ist. Schwach verfestigte Schiefertone als sogenannte "Letten" beinhalten ebenfalls in ihren Lagen den eisenreichen Limonit. Aus ihnen gewinnt man auch heute noch mineralische Farbpigmente wie Ocker und Siena. Dabei reicht die Farbpalette von hellem Gelb über Terrakotta-Farben bis hin zu rötlichen Brauntönen. Erdige und pulverige Erscheinungsformen des Limonits heißen Xanthosiderit, Berggelb, Eisenocker, ockeriger Brauneisenstein oder einfach Ockergelb.

Limonit-Aggregate

Brauneisenerz, Hartstein, Reinerz oder Felserz werden derbe, dichte Aggregate genannt. Aber auch tropfsteinartige, wulstige Erscheinungsformen wie beispielsweise der "Braune Glaskopf" (Nadeleisenerz) oder "Braunsteinschaum" können sich aus Eisen-Hydroxid-Gel während der Phase einer langsamen Verfestigung und Verhärtung bilden. Knollenartige Oolith-Formen zeigen Bohnerz, Erbsen-, Linsen-, Hirsen- oder Perlenerz, während Aggregate mit porösem, faserigem Aufbau wiederum oft pechschwarz glänzend erscheinen. Beispielhafte Bezeichnungen sind Raseneisenerz, Limnit, Moder-, Morast- oder Sumpferz, See-, Quell- oder Wiesenerz, Ziesel- oder Pfennigerz.

Limonit als Goethit-Kristall

Da Limonit im "Rhombischen Kristallsystem" kristallisiert (mit teils amorphen Anteilen) und als Bestandteil das häufig vorkommende Mineral "Goethit" aufweist, können auch sichtbare, nadelige Goethit-Kristalle entstehen. Dieses Nadeleisenerz ist aber auch unter der schon erwähnten Bezeichnung "Brauner Glaskopf" bekannt, wenn sich wulstige, schlackenartige Tropfen-Knollen gebildet haben.

Wie erkennt man Limonit-Gesteine?

Limonit besitzt als verfestigtes Mineral-Gemenge eine braune bis tiefschwarze Farbe mit einer völlig undurchsichtigen (opaken) Transparenz. Auch die Strichfarbe ist aufgrund des hohen Eisengehalts braun. Er hat eine Mohshärte von 5 bis 5,5 sowie Dichte von maximal 5,3 vorzuweisen und lässt sich nicht spalten. In erdiger bis pulvriger Form zeigt er jedoch auch die bekannten ockergelben Erdfarben.

Verwechslungen und Erkennungsmerkmale

Limonit kann man leicht mit vielen braunen und schwarzen Erzen verwechseln. Allerdings gibt es ein Bestimmungsmerkmal, das die Anwesenheit von Limonit in Pigmenten, Erden und Gesteinen deutlich aufzeigt... die typische Rostfarbe.

"Rostende" Natursteine

Da viele Erden, Letten, Mineralien und Gesteine durch den Kontakt mit Feuchtigkeit (Verwitterung) gelbliche, rotbraune bis dunkelbraune Färbungen entwickeln, kann man von einem gewissen Eisenanteil ausgehen. Viele Karbonat- und Sandgesteine erhalten ihre attraktive, natürliche Färbung durch Einlagerungen von Limonit in feinster Form. So entstehen die beliebten, gelblichen bis rostbraunen Farbtöne.

Witterungsempfindliche Natursteine

Selbst Dekorationssteine und Natursteinplatten können durch nicht fachgerechte Verarbeitung (z.B. stark alkalische Kleber) noch nachträglich unerwünschte, gelbe Verfärbungen und Flecken entwickeln. Da fein eingelagerter Limonit bei und nach der Verarbeitung mit Flüssigkeiten reagieren kann, überprüft man potentielle Nutzsteine für den Außen- und auch Innenbereich auf ihren Limonit-Gehalt. Natürlicher Regen, mit all seinen inzwischen reaktiven Bestandteilen, aber auch Putz- und Pflegeprodukte können nämlich bei zu hohem Anteil an Limonit das optische Erscheinungsbild der Gesteine unschön verändern.

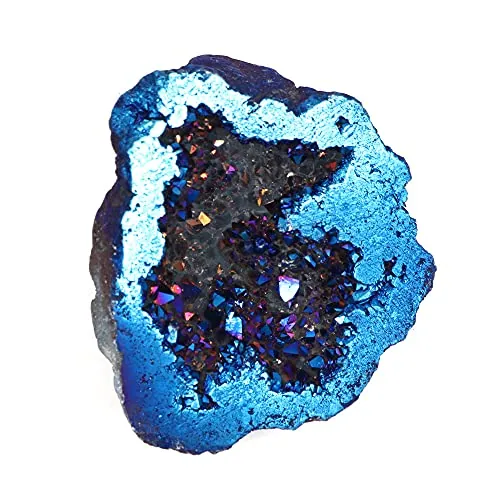

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD