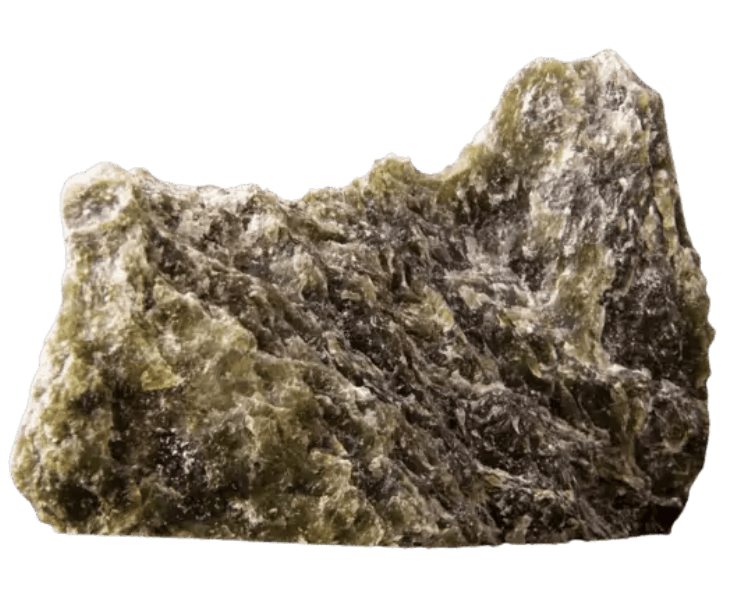

Der "Nierenstein" Nephrit

Als die Spanier den grünen Schmuckstein der indigenen Bevölkerung Südamerikas erstmals mit nach Europa brachten, hatten sie auch die traditionelle Bedeutung dieses "pietra de ijada" als sogenannter "Lendenstein" im Gepäck. Die Ureinwohner hatten den Seefahrern von der nierenstärkenden Wirkung dieses Heilsteins berichtet, sodass später europäische Apotheker die lateinische Bezeichnung "Lapis nephriticus" für "Nierenstein" prägten.

Grüne Jade

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts fasste man Nephrit ebenso wie den heutigen Jadeit und Chloromelanit unter dem bekannten Begriff "Jade" zusammen. Da alle drei eine ähnlich grüne Farbe zeigen, glaubte man lange, sie seien identisch. Nachdem jedoch der englische Chemiker "Joseph Black" (1728 - 1799) im Jahre 1755 das chemische Element "Magnesium" entdeckt hatte und sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch große Fortschritte im Bereich der Chemie abzeichneten, war bald klar, dass die Zusammensetzung der verschiedenen "Jade-Exemplare" sehr unterschiedlich war. Verbesserte Analysen zeigten schließlich, dass sich Nephrit und Jadeit chemisch deutlich unterscheiden.

Nephrit und Jadeit

Obwohl Nephrit und Jadeit beide in die Mineralklasse der Ketten-Silikate gehören, durch eine "Tertiäre Bildung" entstanden sind und im "Monoklinen Kristallsystem" kristallisieren, unterscheidet sie doch die Gruppenzugehörigkeit. Während man Jadeit zur Pyroxen-Gruppe rechnet, ist Nephrit als kryptokristalline Aktinolith-Varietät ein Mitglied der Amphibol-Gruppe. Dabei zeigt sich die kristalline Struktur des Nephrits erst unter dem Mikroskop (kryptokristallin). Nephrit entsteht metamorph, während der Bildung von Aktinolith-Schiefern.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Neben der gleichen Mineralklasse (Ketten-Silikat), Bildungsweise (tertiär) und Kristallisation (monoklin), zeigen Nephrit und Jadeit ebenso dieselbe weiße Strichfarbe. Auch das in beiden vorkommende Eisen (Fe) wirkt sich auf die Ketten-Siliate farbgebend aus. Während bei Jadeit durch den Fremdstoff "Eisen" gelbe, braune und rötliche Farbtöne entstehen, verstärkt sich bei Nephrit die Intensität des Grüns, je höher der Eisen-Anteil im Vergleich zu den Einlagerungen des Magnesiums (Mg) ausfällt. Das begehrte Jadegrün der besten Jadeit-Qualität "Imperial-Jade" entsteht hier nämlich nicht durch Eisen- sondern Chrom (Cr)- Einlagerungen.

Spaltbarkeit und Bruch

Sogenannte "Nephrit-Jade" besitzt eine stark ineinander verfilzte, mikrokristalline Struktur, die sich in Längsrichtung vollkommen spalten lässt. Die spröde Masse hinterlässt einen splittrigen, scharfkantigen Bruch. Jadeit hingegen zeigt nur eine unvollkommene Spaltbarkeit und eine unebene sowie splittrige Bruchstelle, obwohl auch er feinfaserige, verfilzte Aggregate bildet. Allerdings führt die extrem zähe Beschaffenheit beider Schmuck- und Dekorationssteine dazu, dass sie sich nur schwer bearbeiten und schleifen lassen.

Härte und Dichte

Die Mohshärte des Nephrits liegt bei 6 bis 6,5, während Jadeit mit einer Härte von 6,5 bis 7 als Schmuckstein deutlich widerstandsfähiger ist. Ebenso die Dichte des Nephrits ist mit 2,9 bis etwa 3,0 niederer als die Jadeit-Dichte von 3,30 bis 3,36.

Farbe, Glanz und Transparenz

Nephrit zeigt nicht allein verschiedene Grüntöne, es gibt auch weiße, gelb bis braune und rötliche Exemplare. Als Mischkristall der "lückenlosen" Mineral-Mischreihe "Tremolit und Aktinolith" ist Nephrit eine Aktinolith-Varietät und nicht wie Jadeit als eigenständiges Mineral anerkannt. Je nach Ausprägung der Mischverhältnisse und Verunreinigungen durch Fremdstoffe entstehen bei Nephrit oft auch streifige oder fleckige Zeichnungen.

Nephrit und Jadeit zeigen beide Fett- bis Glasglanz, wobei die parallelfaserige Varietät "Nephritoid" auch Katzenaugen-Effekte (Chatoyance) hervorbringen kann. Während die Transparenz des Nephrits undurchsichtig bis maximal durchscheinend ausfällt, kann Jadeit mindestens durchscheinende bis bestenfalls durchsichtige Qualitäten erreichen.

Traditionelle Verwendung des Nephrits

Als sogenannter "Lendenstein" war der heutige Nephrit schon lange bei den Ureinwohnern Südamerikas bekannt, bevor die spanischen Invasoren erste Exemplare und daran gekoppelte Heilstein-Überlieferungen mit nach Europa brachten. Da der grüne Stein scheinbar seine positive Wirkung auf Nieren, Blase und Harnwege auch auf unserem Kontinent verbreitete, entstand zuerst die Bezeichnung "Nierenstein" und danach der heute gültige Namen "Nephrit". Dieser leitet sich vom lateinischen "Lapis nephriticus" und dem griechischen "nephros" für "Niere" ab.

Schon im Altertum und bei frühen südamerikanischen und neuseeländischen Kulturen war Nephrit als Heilstein für die Nieren bekannt, so trug man entsprechende Amulette bei sich. Auch die Herstellung von symbolischen Glyphen (Einritzungen) sowie Götter-Steinschnitten und Steinobjekten aus der sogenannten "Glyptik" (Steinschneidekunst) waren üblich.

Wertvolle Waffen und Werkzeuge

Aus der Jungsteinzeit sind in Europa Nephrit-Steinäxte bekannt, die sicherlich ganz besonders kostbare Werkzeuge bzw. Waffen für den einstigen Besitzer darstellten. Vielleicht waren diese auch ein Symbol für Anerkennung und Macht in der Familie, Gruppe oder größeren Gemeinschaft.

Neuseeländische Jade

Ende des 18. Jahrhunderts erreichten erste wissenschaftliche Reiseberichte des deutschen Naturforschers und Ethnologen "Johann Georg Adam Forster" Europa, in denen er traditionelle Werkzeuge und Waffen der Ureinwohner Neuseelands beschrieb. Demnach stellten die Maoris schon seit vielen Generationen Meißel, Angelhaken, Beile und größere Streitäxte, sogenannte "Pattu-Pattuhs" aus Nephrit her.

Da die damaligen Wissenschaftler davon ausgingen, sie hätten eine neue Jade-Varietät gefunden, entstanden verschiedene Bezeichnungen für den heutigen Nephrit. Der deutsche Mineraloge "Werner" prägte gemäß der traditionellen Verwendung des Nephrits den Namen "Beilstein", die beiden Synonyme "Punammu-Stein" und "Punamu-Nephrit" orientieren sich jedoch an der ursprünglichen Maori-Bezeichnung "pounamu". Sie ist der Sammelbegriff für verschiedene Minerale, die zur neuseeländischen Jade ("Waitaiki") und in die Serpentin-Gruppe (z.B. "Bowenit" als "Tangiwai") gehören.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD