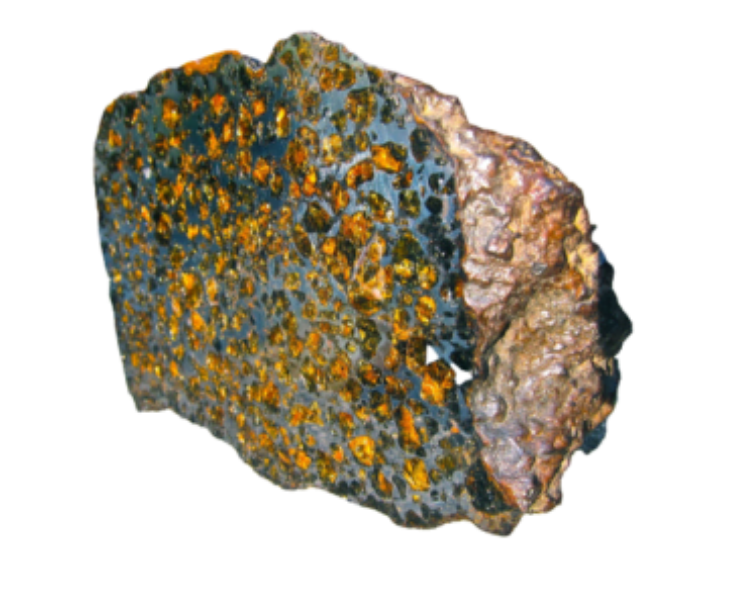

Pallasit - aus außerirdischem Material

Erstmals beschrieben hat der Forschungsreisende "Peter Simon Pallas" den später nach ihm benannten sibirischen Eisen-Pallas-Fund aus dem Jahre 1749. Der Wissenschaftler untersuchte den Meteoriten, der später mit dem Namen "Krasnojarsk" bekannt werden sollte, in den Jahren 1772 bis 1777 genauer. Jedoch erst im Jahre 1794 publizierte der deutsche Astronom und Physiker "Ernst F. F. Chladni" die Ergebnisse und Schlussfolgerungen in seinem revolutionären Werk über die Theorie einer außerirdischen Herkunft von Meteoriten. Denn bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde dies von der damals vorherrschenden Wissenschaft noch angezweifelt.

Wie ist Pallasit entstanden?

Genau genommen kann man diese Frage bis heute nicht zweifelsfrei beantworten. Man weiss, dass Steineisen-Meteorite Trümmerstücke von Asteroiden sind, die durch Kollisionen einst aus ihrer Bahn geworfen wurden. Erreichen einzelne Fragmente dieser Kleinplaneten aus dem Gürtel zwischen Mars und Jupiter schließlich unsere Erde, können sie in die Atmosphäre eindringen und je nach Größe gänzlich verglühen oder als "Sternschnuppe" teilweise auch sehr spektakulär auf die Erdoberfläche stürzen.

Eine neue Entstehungstheorie

Nachdem man lange vermutet hat, dass sich Pallasit in spezifischen Asteroiden in der Übergangsschicht zwischen Nickel-Eisen-Kern und äußerem Mantel aus Silikaten gebildet haben könnte, ist jetzt eine andere Theorie im Anmarsch. Erste Versuche im Labor scheinen die neue Sichtweise zu untermauern. Demnach soll Pallasit in der Nähe der Asteroiden-Oberfläche aus interplanetarem Material entstanden sein, das durch den Zusammenstoß von verschiedenen Himmelskörpern zu Pallasit verschmelzen konnte. Dabei vermischte sich wahrscheinlich beim Einschlag der geschmolzene Eisenanteil aus dem Kern des kleineren Projektils mit dem Olivingehalt aus dem Mantel des größeren Körpers.

Peridot - Edelstein aus dem Weltraum

Beinhaltet das außerirdische Bruchstück die wertvolle Olivin-Varietät "Peridot", dann entstehen in der Edelsteinschleiferei außerdem "interstellare" Edelsteine für die Schmuckindustrie, die sehr teuer gehandelt werden. Natürlich sind diese seltenen, kostbaren Fragmente aus dem "Großraum" Mars-Jupiter in der Fachwelt sehr begehrt.

Irdischer Peridot entsteht primär aus sehr basischem Magma in Tiefengesteinen und wird bei Vulkanausbrüchen, teilweise als "Olivin-Regen" oder sogenannte "Olivin-Bomben" an die Oberfläche geschleudert. Dann sind die Edelsteine in Vulkangestein gebettet. Auch unser heimischer Peridot (Olivin, Chrysolith) ist ein beliebter, und nicht ganz günstiger Edelstein, kann sich aber logischerweise nicht mit seinem interstellaren Verwandten messen. Es ist seine Herkunft, die den Pallasit adelt.

Drei Pallasit-Gruppen

Als verschmolzenes "Steineisen" aus dem All sind Pallasite wahre Raritäten, die man in drei Gruppen einteilt, da sie unterschiedliche chemische Zusammensetzungen besitzen können. Dabei stammen die einzelnen Trümmerstücke dieser Gruppen jeweils aus einem eigenen Ursprungskörper.

Pallasit-Hauptgruppe

Der sibirische "Krasnojarsk", der im Jahre 1749 erstmals gefunden wurde, bildete den Auftakt. Danach kamen Funde weiterer Stein-Eisen-Meteoriten hinzu. Im Jahre 1807 entdeckte man in Belarus den sogenannten "Brahin" und im Jahre 1951 den argentinischen "Esquel". Sie sind Beispiele für die Pallasit-Hauptgruppe, deren Olivin-Anteil maßgeblich ist. Olivine, insbesondere Peridot, sind wichtige traditionelle Schmuck- und Heilsteine.

Pyroxen-Pallasit-Gruppe

In der nächsten Gruppe befinden sich Pyroxen-Pallasite, die aus einkettigen Silikaten bestehen. Pyroxen lässt sich im Gegensatz zu Olivin sehr gut spalten und hat meistens eine dunkelgrüne bis schwarze Farbe mit metallisch wirkendem Glasglanz. Pyroxen kommt in der Steinheilkunde gesondert nicht vor.

Eagle-Station-Gruppe

Die sogenannte "Pallasit Eagle Station" (PES) schließlich beherbergt alle Funde und untersuchten Proben von Stein-Eisen-Meteoriten, die man den ersten beiden Gruppen nicht zuordnen kann. Ihre chemische Zusammensetzung unterscheidet sich dementsprechend entschieden.

Der berühmte "Fukang-Pallasit"

Im Jahre 2000 fand man in den chinesischen Bergen bei Fukang einen Stein-Eisen-Meteoriten mit eingebetteten Olivin-Kristallen, der schätzungsweise 4,5 Milliarden Jahre alt sein soll. Ein abgetrenntes, 31 Kilogramm schweres Bruchstück des 1.003 Kilogramm schweren Hauptkörpers wurde im Jahre 2005 von seinem Besitzer zur Besichtigung freigegeben. Bis heute lagert dieses Fragment in der "University of Arizona" in Tucson (USA) als Leihgabe.

Eine genaue, wissenschaftliche Untersuchungen des Fukang-Pallasits erfolgte durch ein namhaftes Wissenschaftsteam unter der Leitung des amerikanischen Professor für Planetenwissenschaften und Kosmochemie "Dr. D. Lauretta". Das "Southwest Meteorit Center" Lunar and Planetary Laboratory ist spezialisiert auf spektakuläre, außerirdische Funde.

Untersuchungsergebnisse und Einordnung

Der Fukang-Pallasit besteht aus einer Nickel-Eisen-Matrix, in die Kristalle aus Olivin und Peridot eingebettet sind. Diese eckigen, abgerundeten oder teilweise gebrochenen Kristalle haben in ihrer Größe eine Spannbreite von unter 5 Millimetern bis zu einigen Zentimetern zu bieten. Bei der Untersuchung des Hauptkörpers entdeckte man dünne Metalladern und "Olivin-Cluster", die sogar eine Größe von bis zu 11 Zentimetern erreichen.

Weltraum-Legierung "Kamazit"

Die Metallmatrix des Fukang-Pallasits besteht vor allem aus der Eisen-Nickel-Legierung "Kamazit", die in ihrem charakteristischen Verhältnis zwischen 90% : 10% und 95% : 5% immer einen außerirdischen Ursprung hat. Nur Eisen-Meteoriten bestehen zum größten Teil aus dieser Legierung, die Gegenstand vieler Forschungen ist.

Kamazit kann der Wissenschaft einige Informationen liefern, um die sogenannte "Schockgeschichte" eines Meteoriten zu bestimmen. Die außerirdische Legierung ist nämlich nur bei Temperaturen unter 600° bzw. 720° (je nach Quelle) und bei niederem Druck stabil, was auf eine Bildung im Weltall schließen lässt.

Fast 50% aller je gefundenen Meteoriten und Fragmente weisen eine einzigartige "Eisentransformationsstruktur" auf, die durch einen kosmischen "Schock" verursacht wurde und mit wissenschaftlichen Geräten gemessen werden kann. Man hat Kamazit-Meteorite inzwischen auf allen Kontinenten der Erde und auf dem Mars gefunden.

Rohstoffquelle "Meteorit"

Für die Zukunft hat vor allem die Raumfahrt die außerirdischen Ressourcen ins Visier genommen. Ein Abbau von Eisen, Mineralstoffen und Spurenelementen scheint hauptsächlich in diesem Bereich lukrativ, da der Materialtransport von der Erde ins All und zu den Raumstationen sehr kostspielig ist. So baut man demnächst wahrscheinlich das erste Raumschiff und neue Raumstationen außerhalb des irdischen Einzugsgebietes, irgendwo im näheren Weltraum... Pläne der Nasa sprechen dafür.

Welche Spurenelemente können Meteoriten bieten?

Die Vorkommen an Spurenelementen in beispielsweise Kamazit reichen von den allgemein bekannten metallischen Elementen Chrom (Cr), Kupfer (Cu) und Kobalt (Co) bis hin zum seltenen Gallium (Ga) und Germanium (Ge). Außerdem konnte man eine bemerkenswerte Menge an Platin (Pt) nachweisen, die neben dem relativ hohen Kobalt-Gehalt für wirtschaftliche und wissenschaftliche Zwecke besonders interessant ist. Weitere seltene Spurenelemente sind beispielsweise Iridium (Ir) und das irdisch seltenste Element Osmium(Os) sowie Wolfram (W), Gold (Au) und das Halbmetall Rhenium (Re).

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD