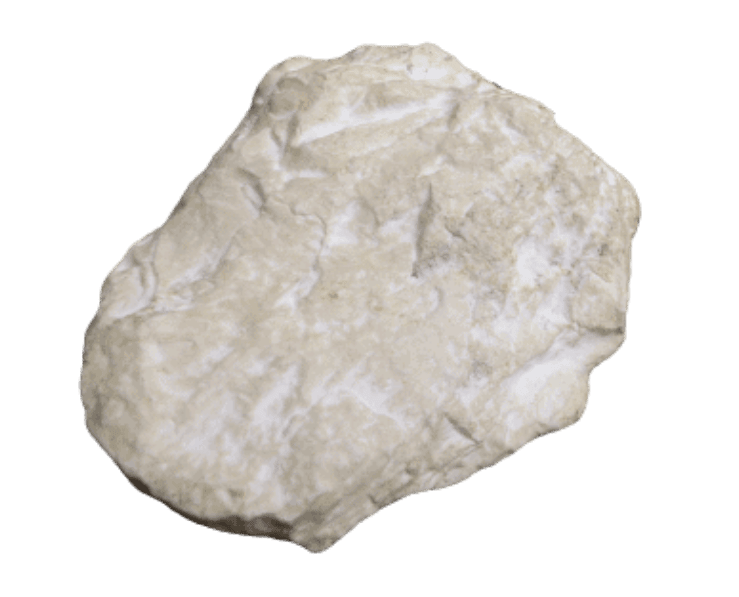

Magnesit-Knolle und kompakter Magnesit

Magnesit und Kalk sind sich optisch so ähnlich, dass man sie lange für identisch gehandelt hat. Bis zur Entdeckung des chemischen Elements Magnesium (Mg) im Jahre 1808, konnte man sie tatsächlich kaum voneinander abgrenzen.

Entdeckung und Namensfindung

Das im Jahre 1803 erstmals im heutigen Tschechien (Mähren) entdeckte Mineral, beschrieb der bedeutende deutsche Geologe und Mineraloge "Abraham Gottlob Werner" als "Reine Talkerde". Die derben, erdigen Bruchstücke des "Talcum carbonatum" zeigten ein helles bis rötliches Weiß. Erst der deutsche Mineraloge "Dietrich Ludwig Gustav Karsten" prägte schließlich die Bezeichnung "Magnesit", nachdem man nachweisen konnte, dass es sich hier um ein Magnesium-Carbonat handelte.

Wie erkennt man Magnesit?

Allgemein gehört Magnesit zu den "wasserfreien Carbonaten" und in die Calcit-Gruppe. Die Mineral-Systematik "Strunz" zählt ihn zur Mineralklasse der "Carbonate und Nitrate" (Systematik nach "Dana" Carbonate, Nitrate und Borate).

Die idealisierte Zusammensetzung des Magnesits

Das wasserfreie Carbonat besteht zu fast 57 Prozent aus Sauerstoff, dazu kommen über 28 Prozent Magnesium und über 14 Prozent Kohlenstoff. Bei Mischkristall-Bildungen können außerdem Eisen-, Mangan- oder Calcium-Anteile dazukommen.

Magnesit-Bestimmungsmerkmale

Mit einer Mohshärte von 3,5 bis 4,5 und einer relativ hohen Dichte von 3 zeigt Magnesit eine vollkommene Spaltbarkeit. Seine Bruchstellen sind dabei muschelig und spröde. Auch wenn die Erscheinungsfarben von farblosen Exemplaren über das charakteristische helle und gelbliche Weiß bis zu bräunlichen und geschwärzten Tönen reichen können, bleibt die Strichfarbe immer weiß. Die Transparenz eines Magnesits kann von durchsichtig bis undurchsichtig variieren, sodass seltene Kristalle entsprechend Glasglanz zeigen können. Unregelmäßige Aggregate des "Spatmagnesits" oder dichte, feinkörnige Gang- und Trümmerbildungen des "Gelmagnesits" hingegen sind oft grau marmoriert und matt.

Wie ist Magnesit entstanden?

Magnesit kann sich primär, sekundär und tertiär bilden. Die weltweit existierenden Lagerstätten stammen daher nicht immer aus der gleichen "Charge".

Primäre Kristallbildung

Aus hydrothermalen Lösungen können primär in Plutoniten und Pegmatiten weniger häufig auch Magnesit-Kristalle entstehen. Brasilien hat Lagerstätten mit diesen seltenen Exemplaren zu bieten. Vereinzelt sind dort schon Kristalle von nahezu einem Meter Länge aufgetaucht, die in Dolomit eingebettet lagen. Normalerweise besitzen sie jedoch nur eine Größe von wenigen Zentimetern. Attraktive Aggregate aus kleineren, goldbrauen Magnesit-Kristallen in weißem Dolomit verwachsen, kann beispielsweise auch Spanien vorweisen.

Sekundäre Bildung

Wenn Gesteine mit Magnesium-Gehalt verwittern, entsteht Magnesit sekundär. Dann kann man ihn beispielsweise als feinkörnige, dichte Füllung in Serpentin-Gängen oder als Trümmerstücke finden. Sekundär gebildete Vorkommen befinden sich unter anderem in Simbabwe, Polen oder den USA.

Tertiäre Umwandlung

Des weiteren kann Magnesit auch bei einer Regional-Metamorphose von Kalk oder durch eine metasomatische Verdrängung von Dolomit in einer "Tertiären Bildung" entstehen. Während einer Metamorphose wandelt sich das vorhandene Gestein unter den Einflüssen von hohen Temperaturen und enormem Druck in ein anderes Mineral um. So können kristalline Einschlüsse von Magnesit in beispielsweise Kalkgesteinen entstehen.

Eine sogenannte "Metasomatose" ist eine Randerscheinung der Metamorphose, denn hier laufen rein chemische Veränderungsprozesse ab. Ihre chemisch veränderten oder ersetzten mineralischen Endprodukte sind in "Pseuomorphosen" entstanden.

China, Russland und Österreich besitzen vorwiegend tertiär entstandene Magnesit-Vorkommen.

Trigonales Kristallsystem

Obwohl Magnesit strukturtypisch mit Calcit im "Trigonalen Kristallsystem" kristallisiert, bilden sich, wie schon oben beschrieben, nur selten größere Rhomboeder-Kristalle, die in Ursprungsgesteinen eingewachsen sind. Dieser Kristallmagnesit kann durchsichtigen Glasglanz zeigen. Weitaus häufiger entstehen jedoch Spatmagnesit in unregelmäßigen Aggregat-Ansammlungen und Gelmagnesit als dichtes Trümmerstück oder feinkörnige Gangfüllung in beispielsweise Serpentin.

Magnesit - "Mineral der Jahres 2024"

In Europa besitzt vor allem Österreich ein beachtliches Vorkommen an Magnesit. Die Abbaumenge betrug im Jahre 2020 über 800.000 Tonnen, dicht gefolgt von der Slowakei mit über 780.000 Tonnen und Spanien (635.000 Tonnen).

Spitzenreiter ist jedoch China mit 19.000.000 Tonnen Magnesit-Förderung. Auch Brasilien (1.550.000 Tonnen), die Türkei (über 1.560.000 Tonnen) und Russland (über 1.260.000 Tonnen) liegen noch vor Österreich. Typische Mineral-Abbau-Kontinente wie Australien, Afrika (Südafrika) oder Amerika (Kanada, USA) haben dagegen eher bescheidene Lagerstätten vorweisen.

Aufgrund der wichtigen wirtschaftlichen Bedeutung wurde Magnesit, obwohl er eher optisch unscheinbar ist, in Österreich zum "Mineral des Jahres 2024" gekürt. Als Rohstoff ist er nämlich unentbehrlich in vielen industriellen Prozessen.

Magnesit als Rohstoff

Die Verwendungsmöglichkeiten von Magnesit hängen von den herrschenden Temperaturen bei seiner Verarbeitung ab. Je nach Nutzung kommen somit entsprechende Brennöfen zum Einsatz.

Feuerfeste Ziegel

Ziegel aus Sinter-Magnesit sind ganz besonders feuerfest, da Magnesit bei Temperaturen bis etwa 3000° C stabil bleibt. Während des Ziegel-Brennens in geeigneten Brennöfen, entsteht bei einer Hitze bis zu 1800° C kristallines Magnesium-Oxid (MgO). Die hohe Temperaturbeständigkeit dieser Ziegel wird unter anderem bei der Innenauskleidung von speziellen Schmelz- und Hochöfen, sowie bei der Stahlherstellung benötigt. Aufgrund der hervorragenden Speicherfähigkeit von Wärme, sind Sinter-Magnesit-Ziegel außerdem bei strombetriebenen Heizungen wie Elektrokaminen oder Nachtspeicher-Öfen im Einsatz.

Feuerfestes Baumaterial

Wenn man Magnesit bei niedereren Temperaturen von bis etwa 800° C brennt, bleibt ein gewisser Carbonat-Anteil erhalten, sodass das sogenannte "Kaustische Magnesia" entsteht. Dieses kann durch seine noch bestehende Reaktionsfähigkeit mit anderen Stoffen zur Herstellung verschiedener, feuerfester Isoliermassen und Baumaterialien dienen.

Der seit Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals verwendete "Sorel-Zement" ist eine Erfindung des französischen Ingenieurs "Stanislas Sorel". Er entwickelte den Säure-Basen-Zement, aus dem man einen speziellen "Salzbeton" (Sorel-Beton) herstellen kann.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD