Der "Gesundheitsstein" Markasit

Traditionell behandelte man die beiden Eisensulfide "Markasit" und "Pyrit" als Synonyme, da sie sich äußerlich zum Verwechseln ähnlich sehen. Unter sogenanntem "Schwefelkies" fasste man gleichermaßen beide Eisensulfide zusammen, bis man Mitte des 19. Jahrhunderts Unterschiede feststellen konnte.

Die Bezeichnung "Markasit", die sich aus dem maurischen "marqasita" entwickelt hat, bedeutet "Feuerstein" und wurde im Jahre 1845 geprägt. Eigentlich galt der Begriff ursprünglich für alle metallisch glänzenden Erzmineralien wie Pyrit, Antimonit (Stibnit), Galenit (Bleiglanz) und Markasit, da sie beim Anschlagen mit beispielsweise Flint oder Stahl Funken produzierten.

Das Kristallsystem macht den Unterschied

Heute unterscheidet man die zwei Mitglieder aus der Mineralklasse der "Sulfide und Sulfosalze" Markasit und Pyrit nach ihren unterschiedlichen Kristallsystemen. Während Markasit tafelige, pyramidale und seltener auch nadelige Kristalle im "Ortho-rhombischen Kristallsystem" bildet, kristallisiert Pyrit kubisch zu würfeligen Mineralen oder körnig, knolligen und radialstrahligen Aggregaten.

Erscheinungsbild und Glanz des Markasits

Markasit bildet wesentlich häufiger Kristall-Zwillinge und ganze Gruppen, als einzelne Kristalle. Dabei entstehen charakteristische Formen, die an Speerspitzen (Speerkies) oder therapeutisch genutzte Igelbälle und Kämme (Kammkies) erinnern. Sogenannter "Strahlkies" ist faserig bis stängelig radialstrahlig, während "Leberkies" dichte, knollige, trauben- bis nierenförmige Aggregate bildet. "Blätterkies" wiederum hat einen schaligen Aufbau, bei dem verschiedene, dünne Schichten gut zu erkennen sind.

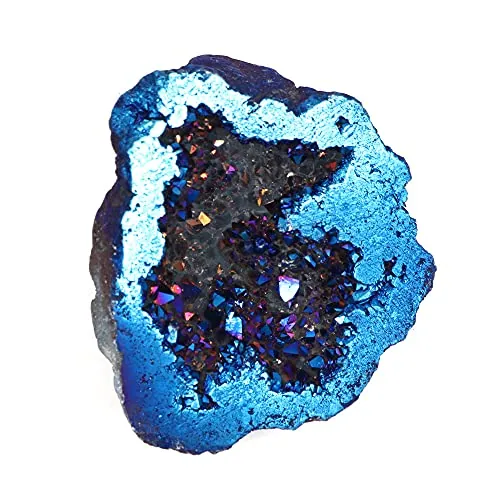

Ähnlich wie Pyrit zeigt Markasit meistens ein metallenes Messinggelb, das oft auch einen Stich ins Grüne hat. Allerdings kommen auch bronzebraune und zinnweiße Exemplare vor. Auf den Kristallflächen können durch den Kontakt an der Luft (Oxidation) mit der Zeit verwitterungsbedingte, bunte Anlauffarben entstehen, die den charakteristischen Metallglanz beeinträchtigen.

Bestimmungsmerkmale des Markasits

Neben dem erwähnten grünlichen Messinggelb mit Metallglanz, gibt es weitere deutliche Erkennungsmerkmale, die Markasit von Pyrit und Chalkopyrit ("Kupfer-Pyrit") unterscheiden. Während letzterer durch seinen Kupfergehalt nur eine Mohshärte von maximal 4 erreicht, besitzen die beiden Eisensulfide eine hohe Härte von bis zu 6,5. Die Dichte des Markasits liegt mit 4,8 bis 4,9 zwischen Chalkopyrit (maximal 4,3) und Pyrit (5 bis 5,2).

Leider kann die Strichfarbe hier nicht weiterhelfen, denn alle drei zeigen ein grünliches Schwarz. Das gleiche gilt für die Transparenz (opak) und Spaltfähigkeit. Pyrit und Chalkopyrit lassen sich immerhin unvollkommen spalten, während Markasit oft gar keine Spaltbarkeit erkennen lässt. Der unebene Bruch des Markasits unterscheidet sich jedoch von den muscheligen, teils spröden Bruchstellen der beiden anderen. Oft ist jedoch für eine genaue Bestimmung vor allem bei den beiden Eisensulfid-Verbindungen Markasit und Pyrit eine mineralogisch-gemmologische Untersuchung notwendig.

Wie ist Markasit entstanden?

Dieses Eisensulfid kann sowohl aus primärer als auch aus sekundärer Bildung stammen, während sich Pyrit als sogenannter "Durchläufer" unter fast allen Bedingungen (primär, sekundär, tertiär) bilden kann.

Primäre Bildung

Bei verhältnismäßig niederen Temperaturen (unter 350° C) entsteht primärer Markasit hydrothermal aus sauren Lösungen. Hier bilden sich pyramidale, tafelige oder prismatische Kristalle und Kristallgruppen.

Markasit-Vorkommen aus "Primärer Bildung" findet man beispielsweise in Deutschland, Russland und den USA.

Sekundäre Bildung

In einst schlammigen Sedimenten, Mergel, Ton, Kreide und Braunkohle entsteht Markasit sekundär nahe an der Erdoberfläche. Vor allem in Braunkohle-Lagerstätten kann man radialstrahlige Konkretionen sowie knollige, rosetten- und traubenförmige Aggregate finden.

Vorkommen aus "Sekundärer Bildung" gibt es in Deutschland, Frankreich, Spanien und Russland.

Verwitterung und Begleitminerale des Markasits

An der Erdoberfläche verwittert Markasit, trotz gleicher Mohshärte und chemischer Zusammensetzung, schneller als Pyrit. Dabei oxidiert sein Schwefelgehalt und es bildet sich während des Zerfalls Schwefelsäure, die am typischen Geruch des Schwefeldioxids zu erkennen ist. So entsteht über verschiedene Zwischenstufen Limonit oder Brauneisenerz.

Begleitminerale des Markasits sind beispielsweise Fluorit, Dolomit, Calcit, Quarz und natürlich die metallisch glänzenden Verwandten Pyrit (Katzengold), Bleiglanz (Galenit) und Zinnblende (Sphalerit).

Markasit und Pyrit in enger Verwandtschaft

Die beiden Eisen-Sulfide sind chemisch gesehen völlig gleich, unterscheiden sich jedoch in ihrer Kristallisation. Wie oben erwähnt, gehört Markasit zum ortho-rhombischen Kristallsystem, während Pyrit kubisch kristallisiert. Dieses Phänomen wird als "Polymorphie" bezeichnet, wenn verschieden ausgeprägte Kristall-Modifikationen aus derselben chemischen Zusammensetzung entstehen können. Dabei entscheidet wie so oft die Temperatur über die kristalline Ausprägung. Wird Markasit Temperaturen über 400° C ausgesetzt, wandelt er sich nämlich zu seinem kubischen Verwandten "Pyrit" um, der viel länger, da widerstandsfähiger, einer Verwitterung trotzt.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD