Natrolith oder Radiolith oder Hegauit oder...

Das wasserhaltige Natrium-Alumosilikat erhielt im Jahre 1803 durch den Mineralogen und Chemiker "Martin Heinrich Klaproth" den Namen "Natrolith", der sich auf seinen Natrium-Gehalt bezieht. Allerdings gibt es unter den zahlreichen Synonymen dieses Mitglieds der Zeolith-Familie auch Bezeichnungen, die auf das äußere Erscheinungsbild oder den Fundort des Natroliths hinweisen. Dazu gehören beispielsweise die Synonyme "Nadel-Zeolith", "Radiolith", "Mehl-Zeolith" oder "Hegauit".

Die Entstehung des Natroliths

Natrolith kann sich primär, sekundär, aber auch tertiär bilden, sodass er ein häufig vorkommendes Mineral ist. Allerdings ist die "Primäre Bildung" aus hydrothermalen Lösungen weitaus häufiger, als die "Sekundäre Bildung", bei der aufgelöste Silikate aus Verwitterungsprozessen sich in Gesteinsspalten und Hohlräumen ablagern und kristallisieren. Natrolith kann außerdem in einer "Tertiären Bildung" entstehen, wenn sich Gesteine in einer Regionalmetamorphose umwandeln.

Typlokalität in Deutschland

Etwa 1300 Natrolith-Vorkommen (Stand Ende 2024) sind weltweit bekannt, darunter ist auch die Typlokalität Hohentwiel im Hegau. Aus der Umgebung dieses uralten Vulkanberges stammen die ersten Mineralproben des Nathroliths, die man wissenschaftlich erfasst und beschrieben hat. So entstand das Synonym "Hegauit", das sich auf den Fundort bezieht. Weitere deutsche Fundorte befinden sich im Bereich des Kaiserstuhls (Baden-Württemberg).

Wichtige Natrolith-Vorkommen

Natrolith findet man außerdem beispielsweise auf der Halbinsel "Kola", die reich an den verschiedensten Mineralien und Erzen ist. Sie ist eine der größten Halbinseln in Europa und gehört hauptsächlich zum Nordwesten Russlands. Allerdings liegen kleinere Gebiete auch in Finnland und Norwegen, weshalb sie eine wichtige strategisch-politische Rolle spielt. Wegen ihrer Lage und des enormen Ressourcen-Reichtums hat Kola eine hohe militärische und wirtschaftliche Bedeutung für Russland, was jedoch immer mehr zu einer ökologischen Zerstörung des ganzen Gebietes führt.

Weitere bedeutende Fundorte liegen in Grönland, Island, Kanada und Tschechien.

Mineralklasse und Merkmale

Als "Faser-Zeolith" gehört Natrolith zur Mineralklasse der "Silikate und Germanate". Dabei bildet er die siebähnliche Struktur eines Gerüst-Silikats, das aus miteinander verknüpften Silikat-Ringen besteht. Diese Gerüst-Struktur verleiht Natrolith ganz besondere Eigenschaften, die alle Vertreter der Zeolith-Familie zu einem begehrten Rohstoff für die Industrie machen.

Das "Rhombische Kristallsystem"

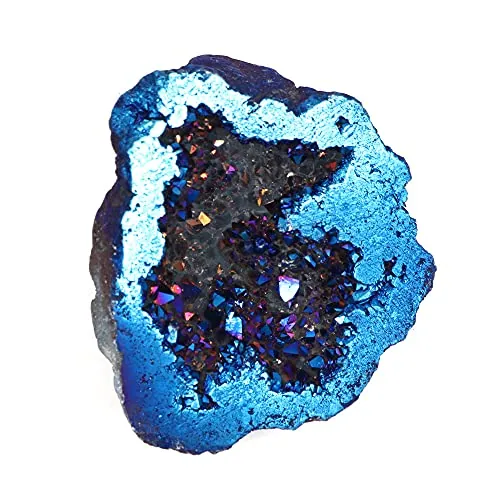

Natrolith kristallisiert im ortho-rhombischen Kristallsystem und bildet auffallend lange prismatische, nadelige oder haarförmige Kristalle (Nadel-Zeolith), die häufig zusätzlich zu radial-strahligen Mineral-Aggregaten verwachsen. Das Synonym "Radiolith" beschreibt diese halbrunden Nadelbüschel, die in breiteren Klüften, Hohlräumen und Drusen zu finden sind. Aber auch kugelige, faserige, dichte bis mehlige Massen (Mehl-Zeolith) und gebänderte Spaltenfüllungen kommen vor.

Bestimmungsmerkmale des Natroliths

Durch Verunreinigungen kann ein eigentlich farbloser, durchsichtiger Natrolith auch graue, bläuliche, gelbliche, bräunliche bis rötliche Farbtöne annehmen. Bei polykristalliner Ausbildung, oder wenn Fehler im Gittergefüge auftreten, entsteht durch eine vielfache Lichtbrechung der Farbeindruck "Weiß", der allerdings zu lasten der klaren Transparenz geht. In allen Fällen bleibt die Strichfarbe dabei jedoch immer weiß.

Transparenz und Glanz

Während die Transparenz der Kristalle durchscheinend bis selten auch durchsichtig sein kann, sind dichte, mehlige Massen dagegen meistens nicht einmal durchscheinend. Nach einer vollkommenen Spaltung lässt sich ein muscheliger, spröder Bruch erkennen. Dabei zeigen unbeschädigte, reine Natrolith-Kristalle oft einen attraktiven Glasglanz, faserige Aggregate jedoch Seidenglanz und die spröden Bruchflächen des Natroliths eher Perlmuttglanz.

Härte und Dichte

Weitere wichtige Bestimmungsmerkmale für den Faser-Zeolith "Natrolith" sind seine Mohshärte von 5,5 und Dichte von 2,20 bis 2,26. Um die verschiedenen Mitglieder der Zeolith-Familie von einander zu unterscheiden, benötigt man allerdings oft eine chemische Untersuchung, die den Mineralstoff-Gehalt der einzelnen Exemplare genau bestimmen kann.

Die idealisierte Natrolith-Formel

Im Idealfall besteht Natrolith aus je 2 Teilen Natrium (Na) und Aluminium (Al), 3 Teilen Silicium (Si), 12 Teilen Sauerstoff (O) sowie 4 Teilen Wasserstoff (H). Dabei ersetzt sein Natrium-Anteil das Wasser und Calcium der Mischkristall-Reihe, zu der er gehört.

Somit ist Natrolith das natriumreiche Endglied seiner Zeolith-Mischkristall-Reihe, während "Skolezit" mit gleicher Kristallstruktur das calciumreiche Ende bildet. Dazwischen steht der sogenannte "Mesolith", der Natrium und Calcium zu gleichen Anteilen besitzt. Da in der Natur jedoch die Mischreihe zwischen Natrolith und Skolezit kontinuierlich verläuft, kann Natrolith auch geringe Anteile an Calcium beinhalten. Außerdem kommen hin und wieder auch Fremdstoffe und Verunreinigungen durch beispielsweise Eisen (Fe) und Kalium (K) vor.

Fasern, Strahlen, Blätter - Zeolith-Varietäten

Als Zeolith-Kristall lassen sich der Strahl-Zeolith "Stilbit" (Härte 3,5 bis 4 / Dichte 2,09 bis 2,20) sowie der Blätter-Zeolith "Heulandit" (Härte 3,5 bis 4 / Dichte 2,18 bis 2,22) nicht immer gut vom Faser-Zeolith "Natrolith" unterscheiden. Dabei gehört die Stilbit-Serie "Desmin"ebenso zum "Monoklinen Kristallsystem" wie der Mineral-Sammelbegriff einer Mischkristall-Reihe "Heulandit". Es gibt weltweit 60 bekannte, natürliche Varietäten, die zur Zeolith-Gruppe oder -Familie gehören.

Verwandte Heilsteine

Stilbit-Na oder Stibit-Ca neigen häufig zur Bildung von Kreuzungszwillingen, garbenförmigen Büscheln und strahlenförmigen, stängeligen Aggregaten. Die Heulandit-Serie hingegen bildet mit den verschiedenen Heudalit-Endungen der Elemente Barium (Ba), Kalium (K), Calcium (Ca), Natrium (Na) oder Strontium (Sr) schuppige, blätterige und dünne, tafelige Kristalle, die zu fächerförmigen Aggregaten verwachsen. Stilbit und Heulandit gehören ebenso wie Natrolith zu den Heilsteinen der Steinheilkunde.

"Natrolith" ist gut zu erkennen, wenn er langprismatische bis nadelförmige Kristalle und radialstrahlige Verwachsungen in Form eines "Nadelkissens" oder faserige bis mehlige Massen bildet. Dann unterscheidet er sich deutlich von den oft dicht verwachsenen Stängel-Aggregaten des Stilbits, die an Getreidegarben erinnern. Auch der zweite Zeolith-Verwandte "Heulandit" zeigt meistens mit seinen dünnen Schuppen-Kristallen und fächerförmigen Blätter-Aggregaten einen anderen Aufbau als Natrolith.

Charakteristische Zeolith-Eigenschaften

Die Bezeichnung "Zeolith" setzt sich aus dem griechischen "zeo" für "sieden" und dem bekannten "lithos" für "Stein" zusammen. Seit dem Jahre 1756 trägt die Zeolith-Familie nun schon ihren Namen, der nach ihrer Reaktion auf Hitze als charakteristische Eigenschaft kreiert wurde. Tatsächlich schäumen alle Mitglieder der Zeolith-Familie (Natrolith-Mischreihe, Stilbit- und Heulandit-Serie) beim Erhitzen charakteristisch auf.

Wasserabgabe und Wasseraufnahme

Durch ein Erhitzen auf 300° C entweicht das enthaltene Kristallwasser des Zeoliths fast gänzlich, so dass sich ein Aufschäumen beobachten lässt. Die Kristallstruktur bleibt jedoch während und nach der Temperatursteigerung unverändert erhalten. Allerdings nimmt das Mineral nach dem Abkühlen ebenso schnell die Feuchtigkeit aus seiner Umgebung wieder auf, sodass sich viele Einsatzgebiete erschließen. Durch die Fähigkeit der hohen Adsorption von Flüssigkeit und die charakteristische Gerüst-Struktur, ergibt sich ein gefragter Rohstoff für die Industrie.

Zeolith-Löslichkeit

Während die Zeolith-Mitglieder (Natrolith, Stilbit, Heulandit) Wasser wie ein Schwamm aufnehmen und dadurch schwerer werden, ansonsten aber unbeeindruckt bleiben, lösen sie sich jedoch in Salzsäure langsam auf. Dabei entsteht Kieselsäure als eine gallertige Masse ("Kieselgallert").

Verwendung in der Industrie

Allgemein verwendet man Zeolith um Wasser zu enthärten oder als sogenanntes "Molekularsieb" zur Trennung von Edelgasen. Für die unterschiedlichen Einsatzgebiete in Industrie und Wirtschaft wird Zeolith allerdings inzwischen auch passgenau synthetisch hergestellt.

Schutz vor Feuchtigkeits- und Kalkschäden

In der Zeolith-Technologie verwendet man Zeolith-Minerale beispielsweise als verschleiss- und wartungsfreie Elemente in Geschirrspülmaschinen. Sie verhindern Schäden an Gehäuse, Rückwänden und dem Boden von Arbeitsplatten durch Feuchtigkeit. Als "Ionentauscher" fungiert Zeolith außerdem in Waschmitteln zur Enthärtung des kalkhaltigen Wassers, um die Waschqualität und Lebensdauer der Waschmaschinen zu erhöhen.

Kälte- und Wärme-Eigenschaften

Sowohl Kälteanlagen als auch Wärmepumpen sind mit Zeolith bestückt, der eine hohe absorbierende Kapazität mitbringt, sodass man ihn als kühlenden (z.B. selbstkühlendes Bierfass) oder wärmenden Energiespeicher nutzen kann. Als wichtiger Katalysator verbaut man Zeolith deshalb in Wärmespeicher-Heizungen.

Synthetischer Zeolith

Sogenannte "Molekularsiebe" und Zeolith-Filteranlagen werden allerdings inzwischen aus synthetischem Zeolith hergestellt, der im Labor genau auf die Bedürfnisse der industriellen Verwendung abgestimmt wird. Mit der Zeit sind so weit über 150 verschiedene, synthetische Zeolith-Typen entstanden, die man gezielt, für die in der Industrie benötigten Eigenschaften, "heranzüchten" kann.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD