Petalit - der "Gut Spaltbare"

Die Typlokalität des Petalits liegt in der schwedischen Provinz "Södermanland". Allerdings erfolgte seine Beschreibung und Einschätzung erst später im Jahre 1800 durch den brasilianischen Mineralogen und Staatsmann "J. B. d´Andrada e Silva". So ist die Wortschöpfung "Petalit" auch ihm zu verdanken, die sich auf das griechische "petalon" für "Blatt" (oder Platte) bezieht. Im Jahre 1817 entdeckte der schwedische Chemiker "J. A. Arfwedson" schließlich erstmals den wirtschaftlich relevanten Lithium-Anteil im Gefüge des Petalits. Bis heute ist dieses Lithium-Erz, neben Lepidolith-Glimmer und Spodumen, eine Hauptquelle für die Gewinnung von Lithium.

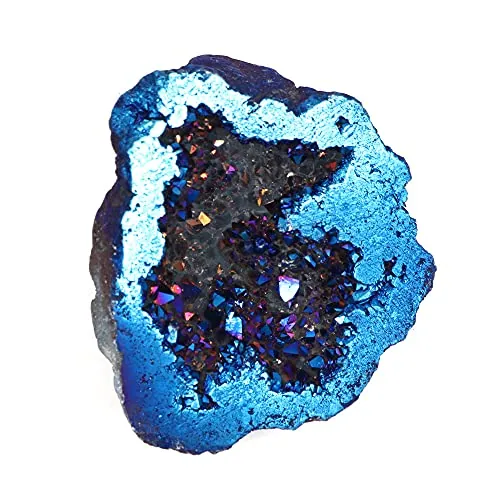

Besondere Petalit-Funde

Aus Schweden und Simbabwe sind Kristallmassen bekannt, die eine Länge von mehreren Metern erreichen. Brasilien kann mit Kristallen um die 10 cm Durchmesser und Afghanistan um die 20 cm Größe aufwarten. Doch entscheidend ist auch hier die Qualität der Transparenz. Durchsichtige, farblose oder rosafarbene Kristalle ohne Einschlüsse sind natürlich für die Schmuckherstellung attraktiv, sodass man die seltenen Exemplare auch als facettiert geschliffene Schmucksteine finden kann. Eine Rarität ist das Petalith-Katzenauge im Cabochon-Schliff.

Entstehung des Petalits

Das Schicht- bzw. Gerüst-Silikat "Petalit" bildet sich primär unter pneumatolytischen Bedingungen im sehr hohen Temperaturbereich. Man findet das Mineral der Mineralklasse der "Silikate und Germanate" in Granit-Pegmatiten mit hohem Lithium-Gehalt. Dort treten Petalite meistens zusammen mit Spodumen, Lepidolith, Feldspat und Turmalin in einer sogenannten "Paragenese" auf, die eine Vergesellschaftung verschiedener Mineralien im gleichen Entstehungsumfeld definiert. Weitere Begleitminerale können beispielsweise auch Albit, Quarz, Mikroklin und Topas sein.

Kristallsystem, Struktur und Farbe

Obwohl Petalit im "Monoklinen Kristallsystem" kristallisiert, bildet er nur sehr selten kurz-säulige bis dick-tafelige Kristalle. Meistens entstehen blätterige, derb-dichte und körnige Massen, die als Aggregate einem Feldspat ziemlich ähnlich sind. In reiner Form ist Petalit immer farblos und in seiner Transparenz durchsichtig. Allerdings führt die Einlagerung von Verunreinigungen durch andere chemische Elemente im Kristallgitter zu gelblichen, grünlichen und rötlichen Verfärbungen, die auch zu einer Trübung der Transparenz beitragen. Vor allem der Lithium-Gehalt wird unter leichter, natürlicher, radioaktiver Strahlung farbgebend. So können Farbzentren mit einer "allochromatischen" (fremdfarbigen) Färbung entstehen.

Wenn bei farblosen Kristallen zusätzlich Baufehler im Kristallgitter auftreten oder aber eine polykristalline Bildungen vorliegt, bricht sich das Licht in der inneren Kristallstruktur so, dass die Mineralien einen weißen Farbeindruck hinterlassen. Bei chemischen Verunreinigungen entsteht ein heller Grauton.

Unstimmigkeiten in der Klassifizierung

Petalit gehört in die Mineralklasse der "Silikate und Germanate", doch in der strukturellen Zuordnung gehen die Meinungen auseinander. So gibt es keine klare Gruppen-Bezeichnung für Petalite und auch keine Einigkeit innerhalb der verschiedenen Mineralsystematiken, sodass dieses Mineral teils als Schicht- und teils als Gerüst-Silikat gehandelt wird.

Seit dem Jahre 2001 stuft die IMA (International Mineralogical Association) Petalit gemäß der Mineralsystematik nach Strunz als Schicht-Silikat ein. Auch die im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik nach Dana schließt sich in groben Zügen dieser Einschätzung an. Jedoch das "Lapis-Mineralienverzeichnis" nach Weiß ordnet Petalit zu den Gerüst-Silikaten. Unkundige können sicherlich nicht so leicht nachvollziehen, warum hier scheinbar keine allgemein gültige Einordnung möglich ist.

Bestimmungsmerkmale des Petalits

Mit einer Mohshärte von 6 bis 6,5 und einer Dichte von 2,41 bis 2,42, eignen sich Petalit-Kristalle in ihrer besten farblosen oder rosafarbenen Qualität auch für Edelstein-Schliffe. Rohe Kristalle zeigen in einer hohen Transparenz Perlmutt- und Glasglanz. Durch den oft sehr blätterigen Aufbau, ist die Spaltbarkeit des Petalits vollkommen, wobei seine Bruchstellen muschelig und spröde erscheinen. Je nach stofflicher Reinheit ist Petalit durchsichtig bis durchscheinend in seiner Transparenz. Obwohl Petalit allochromatische Farbzentren aufweisen kann, ist seine Strichfarbe immer weiß.

Nicht zerstörungsfreie Labortests

Petalit erweist sich als ziemlich säureresistent und löst sich selbst in Salpetersäure nur schwer. Außerdem verfärbt das lithiumhaltige Mineral in Pulverform eine blaue, heiße Gasflamme in ein leuchtendes Rot, sodass man auch durch diesen Flammen-Test das Mineral gut identifizieren kann.

Verwechslungen und Fälschungen

Als Rohstein ist Petalit vor allem Feldspat sehr ähnlich, der allerdings eine schlechtere Spaltbarkeit besitzt und die oben erwähnte Gasflamme nicht rot färbt. In seiner Rosa-Färbung kann man ihn als Trommelstein mit anderen Heilsteinen dieser Farbe (z. B. Rosenquarz) verwechseln und intensive Farbtöne können durch Bestrahlung der Petalit-Kristalle entstanden sein. Zu guter Letzt gibt es noch Glasimitationen als Fälschungen des Petalits auf dem Markt, denn Seltenes wird gern nachgemacht und für "echt" verkauft. Oft ist in diesen Fällen zur Unterscheidung eine gemmologische Prüfung notwendig.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD