Muskovit - "Moskauer Stein"

Wegen der hohen Elastizität und Hitzebeständigkeit der großen Muskovit-Platten hat man sie traditionell als Fenster für Öfen und Lampen genutzt. So ist der Beinamen "Moskauer Glas" entstanden. Dabei hat Muskovit gute isolierende Eigenschaften gegen elektrischen Strom und Hitze zu bieten, die in der Industrie für technische Isolatoren genutzt werden.

Wie ist Muskovit entstanden?

Muskovit kann sich primär oder tertiär bilden. Wobei die großen Tafeln aus Muskovit, wie sie beispielsweise in den russischen Ural-Gebieten vorkommen, immer primär entstanden sind.

Primäre Bildung

Als Gemenge-Anteil vieler Pegmatite und Granite kann Muskovit in der liquid-magmatischen Phase entstehen, aber auch in einer sogenannten pneumatolytischen Umwandlung von Silikaten wie z. B. Kalifeldspat. Dabei zersetzen sich bereits bestehende Granite durch den Kontakt mit aggressiven, magmatischen Gasen und wandeln sich in sogenannten "Greisen" um, der hauptsächlich aus Quarz, Glimmer und geringen Topas-Anteilen besteht.

Tertiäre Bildung

Muskovit kann sich aber auch tertiär durch eine metamorphe Umwandlung bilden. Dabei können aus Feldspaten und anderen Silikaten der oben erwähnte Greisen, aber auch Glimmer- und Tonschiefer sowie Phyllite und Quarzite entstehen.

Da Muskovit sehr beständig ist und schwerer verwittert, findet man ihn auch in Sedimenten wie beispielsweise Sandstein. Dann wird er durch die Kräfte der Erosion freigelegt, die den weniger widerstandsfähigen Sandstein mit der Zeit langsam abtragen.

Monoklines Kristallsystem

Obwohl Muskovit meistens monoklin, je nach Kristallform (Modifikation) aber auch trigonal, kristallisiert, bildet er häufig tafelige Platten mit sechseckigem Querschnitt (pseudohexagonal). Seine Aggregate bestehen aus dünnen Blätter- oder Schuppenformen, die auch wie Rosetten oder Sterne angeordnet sein können. Sehr attraktive, sternförmige Kristalle stammen beispielsweise aus Brasilien.

Paragenese

Muskovit tritt oft in einer sogenannten "Paragenese" (charakteristische Vergesellschaftung verschiedener Mineralien) mit Aquamarin, Topas, Turmalin und Quarz auf. Diese Vorkommen sind abhängig von den chemischen oder physikalischen Bedingungen am jeweiligen Bildungsort.

Bestimmungsmerkmale

Muskovit gehört als Mitglied der Glimmer-Familie zur Mineralklasse der "Silikate und Germanate", und ist somit seiner Struktur entsprechend ein Schicht-Silikat. Er besitzt zwischen diesen dünnen Silikat-Schichten eine ausgezeichnete Spaltbarkeit, lässt sich jedoch als Silikat-Plättchen, durch dessen hohe Elastizität, so gut wie nicht brechen.

Farbe, Glanz und Transparenz

Allgemein ist Muskovit farblos und manchmal sogar glasklar. Oft erscheint er auch in Weiß oder silbrigem Glanz, aber durch Fremdstoffe wie Eisen und Mangan entstehen ebenso rötliche bis bräunliche und selten grünliche Exemplare. Dabei ist die Strichfarbe des Muskovits immer weiß.

An den Spaltflächen der einzelnen Silikat-Schichten zeigt Muskovit Perlmuttglanz, während feinschuppige Aggregate eher seidig schimmern. Aufgrund seiner durchsichtigen bis durchscheinenden Transparenz hat Muskovit in seiner besten Qualität einen schönen Glasglanz zu bieten.

Härte und Dichte

Wichtige Merkmale zur Bestimmung eines Minerals oder Gesteins sind außerdem die jeweilige, charakteristische Härte und Dichte. Allerdings helfen sie nicht wirklich, um Muskovit von beispielsweise den Glimmer-Mitgliedern "Biotit", "Fuchsit" oder "Lepidolith" zweifelsfrei zu unterscheiden, denn die vier Glimmer-Typen sind sich in fast allen Bestimmungsmerkmalen viel zu ähnlich. Hier führen einzig die Farbe und die enthaltenen Spurenelemente weiter.

Die Mohshärte des Muskovits liegt bei 2 bis 3, was der Härte des dunkleren Biotits und lilafarbenen Lepidoliths (2,5 bis 3) sowie grünen Fuchsits (2 bis 3) entspricht. Seine Dichte von 2,76 bis 3,1 stimmt mit der Fuchsit-Dichte überein, während sich die Dichte des Biotits (3,02 bis 3,12) und Lepidoliths (2,8 bis 2,9) nur unwesentlich unterscheiden.

Glimmer-Varietäten im Vergleich

Da wie oben bereits beschrieben, die vier Glimmer-Mitglieder "Muskovit", "Biotit", "Fuchsit" und "Lepidolith" fast gleiche Bestimmungsmerkmale besitzen, hilft hier vor allem die Erscheinungsfarbe weiter. Denn auch die gemeinsame, weiße Strichfarbe bietet keine Unterscheidungsmöglichkeit an.

Muskovit

Hier führen Eisen(Fe)- und Mangan(Mn)-Anteile zu den charakteristisch silbrig schimmernden, rötlichen bis bräunlichen Farbtönen.

Biotit

Als Eisen(Fe)-Magnesium(Mg)-Glimmer ist Biotit dunkler als Muskovit und besitzt eine dunkelbraune bis fast schwarze Farbe, die je nach Verwitterungszustand silbrig bis goldbraun glitzert.

Fuchsit

Dieser Glimmer-Vertreter ist sehr leicht an seiner auffallend grünen Farbe zu erkennen. Da diese durch das chemische Element "Chrom" (Cr) verursacht wird, hat sich ebenfalls die Bezeichnung "Chrom-Glimmer" oder auch "Chrom-Muskovit" (Fuchsit aus Guatemala) eingebürgert.

Lepidolith

Diese lilafarbene Glimmer-Variante besitzt das dominant farbgebende Lithium (Li), aber auch die chemischen Elemente Cäsium (Cs), Mangan (Mg) und Eisen (Fe) steuern ihren Anteil dazu bei. Je nach Vorkommen und Konzentration, verändern sie nämlich die farbliche Prägung des Lepidoliths um geringe Farbnuancen.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

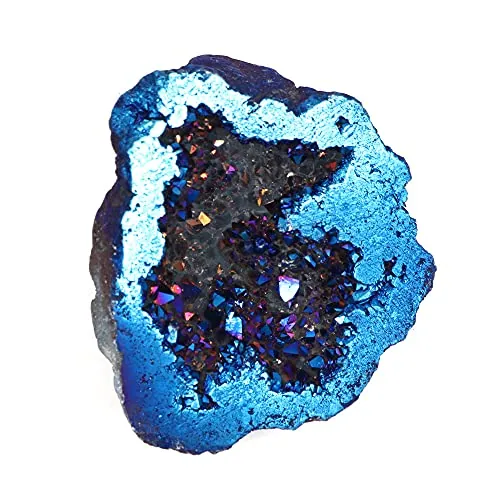

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD