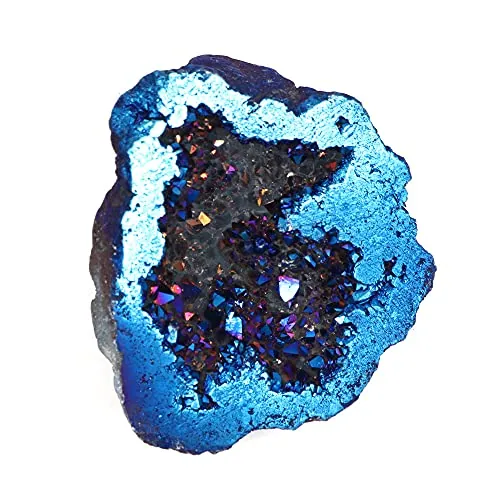

Phlogopit mit rötlichem Kristallschimmer

Bezugnehmend auf den ersten rötlichen Fund des damals neuentdeckten Minerals, prägte der deutsche Mineraloge J. F. August Breithaupt im Jahre 1841 den Namen "Phengites Phlogopites", der aber hauptsächlich in seiner Kurzbezeichnung "Phlogopit" erscheint. Das griechische Wort "phlogopos" stand Pate und bedeutet "feurig aussehend", was heute natürlich nicht auf alle farblich bekannten Varietäten zutrifft. Jedoch dünn-tafelige, rötliche und durchscheinende Kristalle zeigen tatsächlich einen Schimmer in verschiedenen Rot- und Rotbraun-Tönen, die dem Namen gerecht werden.

Wissenschaftlich ist das Kürzel "Phlogopit" (Phl) seit dem Jahre 2021 weltweit als traditionell geführte, eigenständige "grandfathered" G-Mineralart durch die Kommission (CNMNC) der Internationalen Mineralogischen Gesellschaft (IMA) anerkannt.

Glimmer-Tafeln aus tertaedrischen und oktaedrischen Netzen

Als "Magnesium-Glimmer" gehört Phlogopit strukturell zu den Schicht-Silikaten und somit in die Mineralklasse der "Silikate und Germanate". Er bildet zusammen mit vielen ähnlich aufgebauten tafeligen Glimmern (z.B. Biotit, Lepidolith, Zinnwaldit, Wonesit, Annit...) die nach ihm benannte "Phlogopit-Gruppe". Charakteristisch sind dabei die im "Monoklinen Kristallsystem" gebildeten Glimmer-Tafeln dieser Gruppe, die sich aus tetraedrischen und oktaedrischen Netzen zusammensetzen. Die Systematik nach Dana, die im englischen Sprachraum gebräuchlicher ist, steckt Phlogopit allerdings in die "Glimmer-Gruppe" und Abteilung "Biotit-Untergruppe".

Die Erscheinungsformen des Phlogopits

Die oft tafeligen bis prismatischen Kristalle des Phlogopits zeigen einen pseudo-hexagonalen Habitus, aber auch schuppige oder massige Mineral-Aggregate kommen vor. Diese sind meistens durch Verunreinigungen gelblich oder rötlich gefärbt. Aber auch farblose, graue, hellbraune und grünliche Exemplare existieren.

Die chemische Zusammensetzung macht Phlogopit zu einem Kalium-Magnesium-Aluminosilikat, das zusätzlich Hydroxid- oder auch Fluor-Ionen aufweist.

Wie ist Phlogopit entstanden?

Phlogopit bildet sich in magmatischen Gesteinen (Magmatite oder Erstarrungsgesteine), die basisch bis ultrabasisch und reich an Magnesium sind. Dabei bleibt er in einer Tiefe von über 200 Kilometern, dem herrschenden Druck gegenüber, erstaunlich stabil. So findet man ihn beispielsweise in Turjait, Kimberlit, Peridotit und Serpentinit.

Begleitminerale des Phlogopits sind oft Apatit, Calcit, Diopsid, Dolomit, Olivin, Magnetit, Pyrit, Spinell, Rubin, Titanit oder Vesuvianit. Des weiteren kann Phlogopit aber auch tertiär während einer Kontakt-Metamorphose oder Kontakt-Metasomatose in ehemaligen Kalksteinen entstehen, die ihrerseits zuvor in einer Metamorphose gänzlich von Silikaten durchsetzt wurden.

Phlogopit-Vorkommen

Die größten Kristalle stammen aus Kanada (10 m Länge und 5 m Durchmesser / bis zu 90 Tonnen), Russland (2 bis 5 m Länge) und Grönland (50 cm Länge). Allerdings sollen auch schon Kristalle mit einem Durchmesser von 10 Metern und einem Gewicht von etwa 270 Tonnen aufgetaucht sein.

Bestimmungsmerkmale

Die Mohshärte des Phlogopits ist mit 2 bis 3 sehr gering und seine Dichte liegt bei 2,78 bis 2,85. Aufgrund seiner tafeligen Struktur besitzt er eine vollkommene Spaltbarkeit, die eine unebenen Bruchstelle hinterlässt. Phlogopit zeigt immer eine weiße Strichfarbe, eine durchsichtige bis durchscheinende Transparenz und Perlmutt- bis Glasglanz.

Dünntafeliger, durchscheinender Phlogopit lässt im Licht außerdem eine deutliche Zonenbildung erkennen, die Hexagramm-Formen durch verschieden helle Farbnuancen sichtbar macht.

Beim Säure-Test bleibt Phlogopit beständig, solange die Salzsäure verdünnt ist (von 5 bis etwa 15%). Allerdings in konzentrierter Salzsäure verliert er seine Farbe, falls vorhanden.

Phlogopit-Verwendung in der Industrie

Man verwendet dieses Mineral beispielsweise zur Herstellung von Kunststoffen, Fugenzement und Asbest-Ersatzstoffen, aber auch in Perlmutt-Pigmenten. Außerdem benutzt man Phlogopit im Bereich der Erdölgewinnung und in der Elektrotechnik zur Herstellung von isolierenden Materialien. Für beispielsweise die Glaskeramik-Industrie ist zudem die Herstellung von Fluor-Phlogopit von besonderer Bedeutung.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD