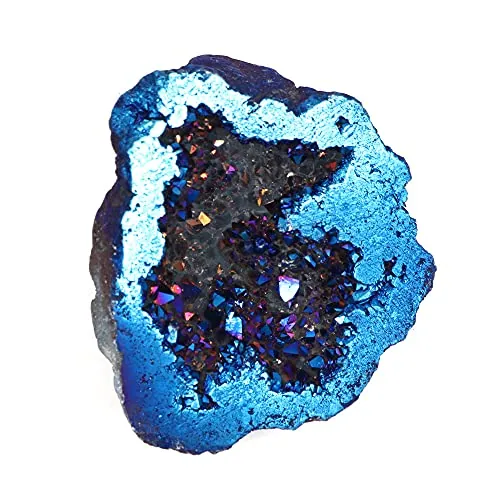

Der seltene Röhrenachat

Schon sein Namen verrät, dass dieses Mineral zu den Achaten gehört, auch wenn das in der Namensgebung der Mineralien und Gesteine nicht selbstverständlich ist. So existieren genügend Handelsnamen, in denen zwar der Begriff "Achat" als "Verpackung" vorkommt, aber kein echter Achat "drin steckt". Ein Beispiel ist der beliebte grünliche Moosachat, der in Wahrheit eigentlich "Moos-Chalcedon" heißen müsste.

Wie entsteht Achat?

Allgemein entstehen Achate vorwiegend durch eine "Primäre Bildung" unter hydrothermalen Bedingungen. Dabei sammeln sich bei Temperaturen von maximal 200° C Kieselsäure-Lösungen in den verbliebenen Hohlräumen der erstarrten Lava. Beim Erkalten lagern sich die Mineralien der Lösungen an den Wänden ab und bilden langsam eine Quarzschicht nach der anderen, die durch verschiedene Fremdstoffe charakteristische Erscheinungsbilder zeigen. So kann sich ein Achat als Mitglied der Quarz-Gruppe aus verschiedenen Vertretern dieser großen Familie zusammensetzen. Dann können Kristallquarze (Bergkristall, Amethyst), verschiedene Chalcedone (Chalcedon, Karneol, Onyx) oder auch Mitglieder der Jaspis-Familie ihre jeweiligen bandartigen Bereiche hinterlassen.

Gesteine mit Achat-Vorkommen

Wenn der Hohlraum schließlich gänzlich ausgefüllt ist, spricht man von einer Achat-"Mandel", verbleibt jedoch ein kleiner Hohlraum ist eine Achat-"Druse" oder -"Geode" aus verschiedenen Quarzen entstanden. Dabei bilden meistens sowohl basische Vulkanite wie Basalt als auch saure Vulkangesteine wie Rhyolith den "steinernen Rahmen", in dem Achate wachsen können. Allerdings kommen Achate ebenso in Gängen und Hohlräumen anderer Gesteine sowie verfestigter Sedimente vor. Deshalb ist ihre Vielfalt an Farben und Signaturen groß und weltweit vertreten.

Die Bildung von Röhrenachat

Dieser seltene Achat bildet sich ebenfalls hauptsächlich primär, kann aber auch manchmal, wie viele andere Varietäten, in einer "Sekundären Bildung" entstehen. Dann dringt nachträglich Kieselsäure-Lösung in vorhandene Hohlräume und Gangspalten von verfestigten Sedimenten ein, die beim langsamen Austrocknen und Erstarren ebenso Quarzschichten mit unterschiedlichen Fremdstoffen ablagern. Wie diese Flüssigkeiten immer wieder in die Hohlräume gelangen können, ist bis heute jedoch nicht wirklich geklärt. Nach zwei Jahrhunderten an Forschung vertritt die Wissenschaft inzwischen die Theorie der "Diffusion", bei der von einem Netz aus feinsten Haarrissen als Kapillare im Gestein ausgegangen wird.

Die charakteristischen Kanäle des Röhrenachats sind laut neusten Erkenntnissen durch eine sogenannte "Verdrängungsmorphose" von anderen, langprismatischen Kristallen entstanden. Dabei ersetzt Achat-Substanz die ehemalige Form oder bildet eine umhüllende Kruste.

Die chemische Zusammensetzung von Achaten

Auch wenn sich diese Achat-Varietät in ihrer endgültigen Entstehung etwas von anderen Achaten unterscheidet, so kann die Grundsubstanz Silicium-Dioxid (Quarz) eines Röhrenachats dennoch ebenso viele feinverteilte Fremdstoffe aufweisen, wie andere Achate auch. Beispielsweise Spuren von Eisen (Fe), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Aluminium (Al) oder Mangan (Mn) können zu einer farblichen Veränderung des reinen Quarzes führen, der üblicherweise eine graue, graublaue oder weiße Farbe besitzt.

Merkmale des Röhrenachats

Als Mitglied der Quarz-Gruppe gehört Röhrenachat zur Mineralklasse der Oxide. Achate sind allgemein durch ihre deutlich sichtbaren, abwechselnden Schichten oder Bänder definiert, die aus verschiedenen Quarz-Varietäten (z. B. Chalcedon, Kristallquarz, Jaspis) und Quarz-Verwandten (Opal) bestehen können.

Optisches Erscheinungsbild

Auch Röhrenachat zeigt mitunter Bänder, die jedoch nicht so ausgeprägt sind, da die Kanäle optisch meistens dominieren. Dabei sind die oft krustigen Kanäle von einer Grundsubstanz in Grau-, Graublau-, Gelb- oder Weißtönen umgeben.

Der Anschnitt macht den Unterschied

Wenn man Röhrenachat quer zu den Kanälen anschneidet, kann man die Querschnitte der Röhren als winzige "Löcher" an der Schnittoberfläche sichtbar machen. Ein Schnitt parallel zu den Kanälen bringt jedoch die individuelle, krustige Linienstruktur und die jeweilige Länge der ehemaligen Kristalle zum Vorschein. So ergibt sich auch bei dieser Varietät je Anschnitt des Minerals ein anderes Bild, das jeden Schmuck- und Heilstein dieser Familie ganz einzigartig macht.

Kristallsystem und Bestimmungsmerkmale

Röhrenachat kristallisiert wie alle Achate im "Trigonalen Kristallsystem" und entwickelt in seiner Grundsubstanz mikrokristalline Kristalle. Optisch dominant sind seine röhrenartigen Einschlüsse. Als Rohstein zeigt Achat meistens Wachsglanz und nur selten Glasglanz, ist aber selten völlig undurchsichtig. Meistens besitzen Achate nämlich eine durchscheinende Transparenz, die bei Röhrenachat so manch interessanten Einblick in sein einzigartiges "Röhrensystem" gewährt.

Weitere gemmologische Merkmale

Die Mohshärte von Achaten liegt bei 7 und ihre Dichte bei 2,6. Wie alle Quarze besitzen auch Achate keine Spaltbarkeit und zeigen einen unebenen, muscheligen Bruch. Allerdings können Röhrenachate entlang dickerer Verkrustungen leichter brechen, als die umgebende reine Quarzmatrix. Die Strichfarbe von Quarz und Achat ist weiß.

Verwechslung mit Dendriten-Achat?

Eigentlich ist ein Röhrenachat aufgrund seiner Einschlüsse unverwechselbar. Allerdings können manchmal Achate mit Dendriten-Verästelungen für Unkundige recht ähnlich aussehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Einschlüsse sondern dunkle Ablagerungen von Mineralien (Mineralabsätze), die sich auf der Steinoberfläche in pflanzenähnlicher Form ausgebreitet haben. Typisch für Achate sind Mangan-Dendriten, die bei der Varietät "Dendriten-Achat" vorkommen.

Beide Varietäten gehören zu den Heilsteinen der westlichen Steinheilkunde und besitzen ein individuelles Wirkungsfeld.

Schmuckstücke

Schmuckstücke

Natürliche Steine

Natürliche Steine

Bücher & DVD

Bücher & DVD